बांके चमार: 1857 के भूले-बिसरे क्रांतिकारी

क्या खूब लड़ा वो जौनपुर का जाबाज़ , पकड़ न पायी जिसको अंग्रेज़ो की सरकार , नाम था उसका बांके चमार

भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम 1857 के इतिहास में साहस, बलिदान और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की अनगिनत कहानियाँ भरी पड़ी हैं। जबकि मुख्यधारा के ऐतिहासिक वृत्तांतों में लंबे समय तक मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे व्यक्तित्वों का गुणगान किया गया है, अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, विशेषकर हाशिए के समुदायों के योगदान, छाया में ही रह गए हैं। इन भूले-बिसरे नायकों में बांके चमार (1820-1857) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके असाधारण साहस और उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में नेतृत्व ने ब्रिटिश सत्ता के लिए इतना गंभीर खतरा उत्पन्न किया कि उन्होंने उनके सिर पर अभूतपूर्व ₹50,000 का इनाम घोषित कर दिया—जो आज की मुद्रा में कई करोड़ रुपये के बराबर है। wikipedia+1

ऐतिहासिक संदर्भ और चमार समुदाय

19वीं सदी के भारत में सामाजिक संरचना

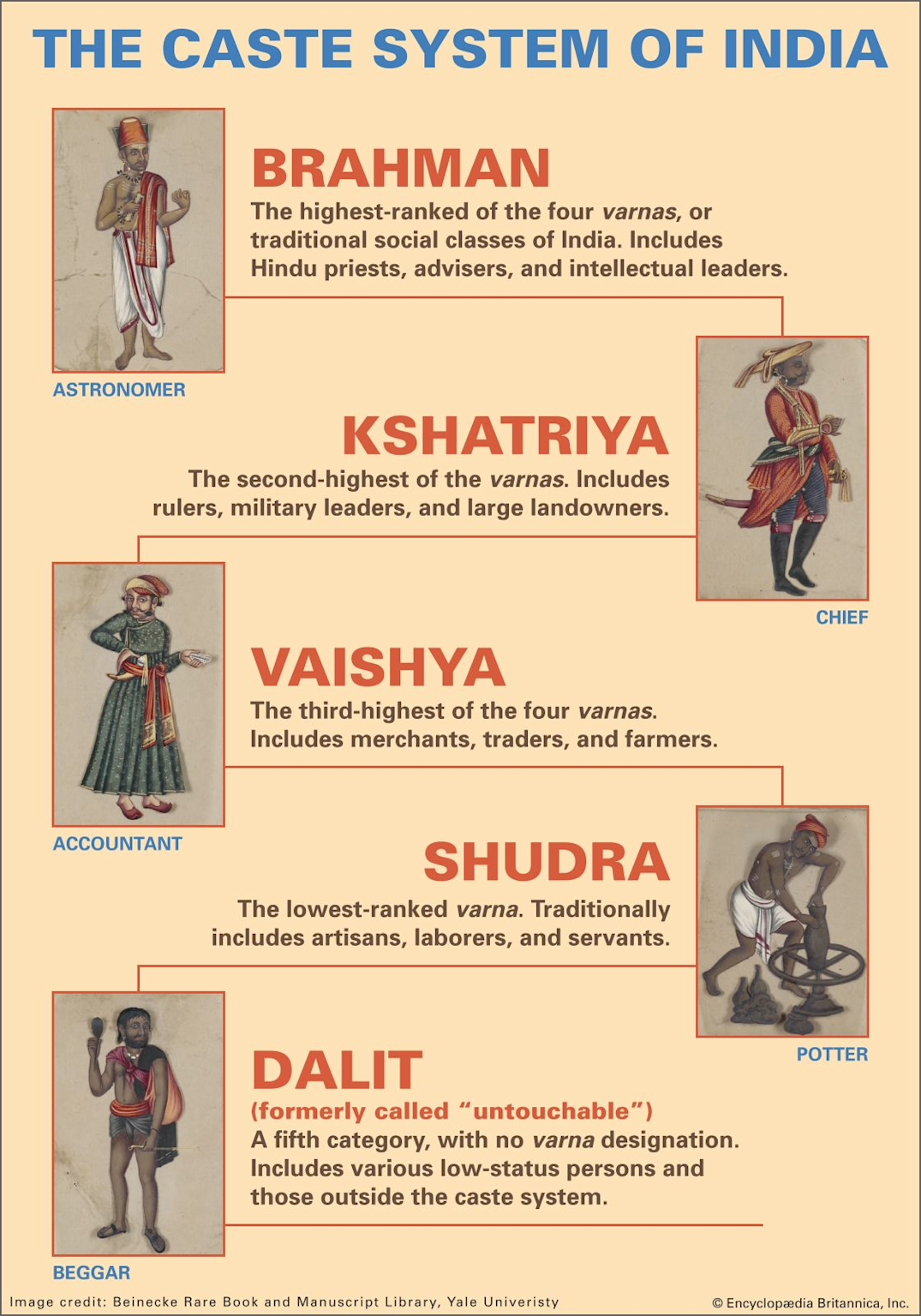

बांके चमार की कहानी को 19वीं सदी के भारत की जटिल सामाजिक संरचना के बिना समझा नहीं जा सकता, विशेषकर कठोर जाति व्यवस्था में चमार समुदाय की स्थिति के बिना। चमार, जो पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े थे, उत्तर भारत में अनुसूचित जाति समुदायों में से एक सबसे बड़े समुदाय का गठन करते थे, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में केंद्रित। अपनी महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद—आधुनिक जनगणना के अनुसार चमार उत्तर प्रदेश की आबादी का 11% से अधिक हिस्सा हैं—वे पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचली स्थिति पर थे। joshuaproject+1

The caste system of India illustrating the hierarchy of varnas and the Dalit category outside the traditional varnas triumphias

अंग्रेजी सरकार बात में तो कहती थी कि वह जाति के मामलें में तटस्थ है, लेकिन हकीकत में वह जातियों को अलग-अलग बताकर उन्हें आपस में लड़ाती थी और इससे खुद को फायदा होता था। उनके सर्वे और बंदोबस्त रिपोर्टों में चमारों को सिर्फ चमड़ा बनाने वाला दर्ज किया जाता था, जबकि सच तो यह था कि बहुत से चमार खेत जोतते थे, मजदूरी करते थे और बटाईदार भी थे। इस तरह चमारों को केवल चमड़ा कारीगर दिखाकर उनकी निचली स्थिति कायम रखी जाती थी, जिससे अंग्रेजों को राजस्व व प्रशासन संभालना भी आसान हो जाता था।

चमार समुदाय की कृषि जड़ें

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि आम धारणा के विपरीत 19वीं सदी में बहुत से चमार खेती में भी लगे हुए थे। 1870–1880 के बंदोबस्त (रोजगार व ज़मीन का हिसाब) रिपोर्टों में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चमार परिवारों के पास जमीन के कब्जे के अधिकार थे, वे बटाई पर खेती करते थे और कुछ के पास छोटे-से मालिकाना हक भी था। खासकर जौनपुर जिले में, जहां बांके चमार का परिवार रहता था, कई चमार खुद को कृषक के रूप में स्थापित कर चुके थे और उन्होंने जमीन के राजस्व नियमों के साथ जटिल संबंध बनाए रखे थे।

बांके चमार का प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

बांके चमार का जन्म 27 जुलाई 1820 को जौनपुर जिले के मछलीशहर तहसील के कुड़पुर गांव में हुआ था। उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते मजबूतीकरण के दौरान एक चमार परिवार में जन्मे बांके ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं के क्रमिक क्षरण और विदेशी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आरोपण को देखा। उनका जन्मस्थान कुड़पुर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो लंबे समय से राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों का केंद्र रहा था, जो अवध के नवाबों के अधीन सेवा करता था और बाद में प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। wikipedia+1

19वीं सदी की शुरुआत में जौनपुर जिला जटिल भूमि कार्यकाल व्यवस्थाओं से चिह्नित था, जिसमें पारंपरिक जमींदारी होल्डिंग्स और ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए नए राजस्व समझौतों का मिश्रण था। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन का अनुभव हुआ था, 1788 में बनारस के प्रभुत्व से स्थानांतरित होकर अंततः 1818 में एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया था, बांके के जन्म के मात्र दो साल बाद। इन प्रशासनिक उथल-पुथलों ने अनिश्चितता और असंतुष्टि का माहौल बनाया जो बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ijcrt+1

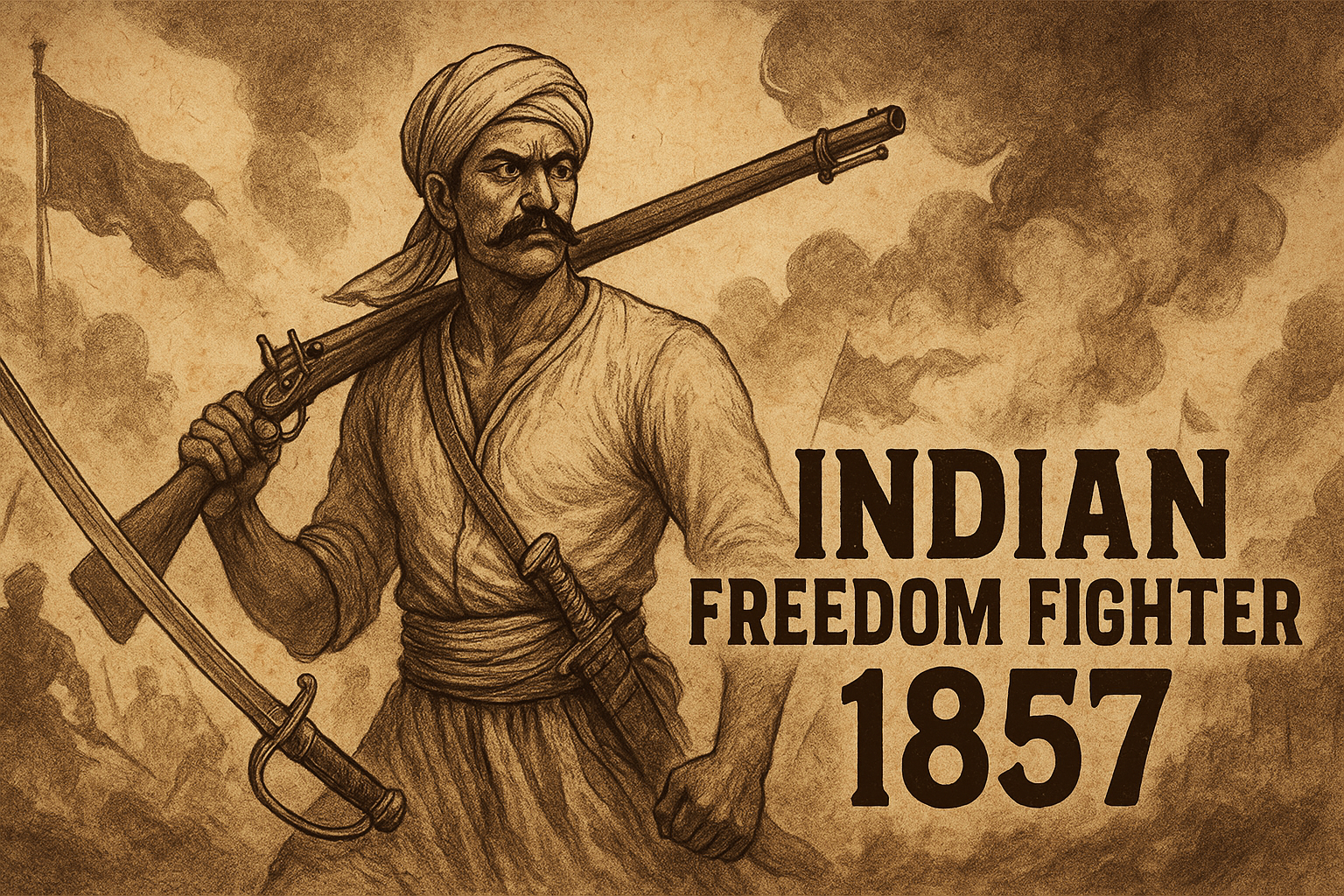

जौनपुर में 1857 का विद्रोह

क्रांति की पूर्व भूमिका

1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूटा, बल्कि British सरकार की नीतियों से दशकों तक बढ़ते रोष का नतीजा था। जौनपुर में भी, जहां बांके चमार सक्रिय थे, कई वजहों ने नाराजगी बढ़ाई: अंग्रेजों की हड़प नीति ने पुराने शासकों को हटा दिया, बढ़े हुए जमीन-कर ने किसानों को कंगाल कर दिया, और उनके बनाए बदलावों ने पुरानी रीति-रिवाजों को खतरे में डाल दिया। फिर चिकनाई लगे कारतूसों का विवाद ऐसा ठोस मसला मिला, जिस पर अलग-अलग शिकायतों को एक साथ जोड़ा जा सका और विद्रोह ने आग पकड़ ली।

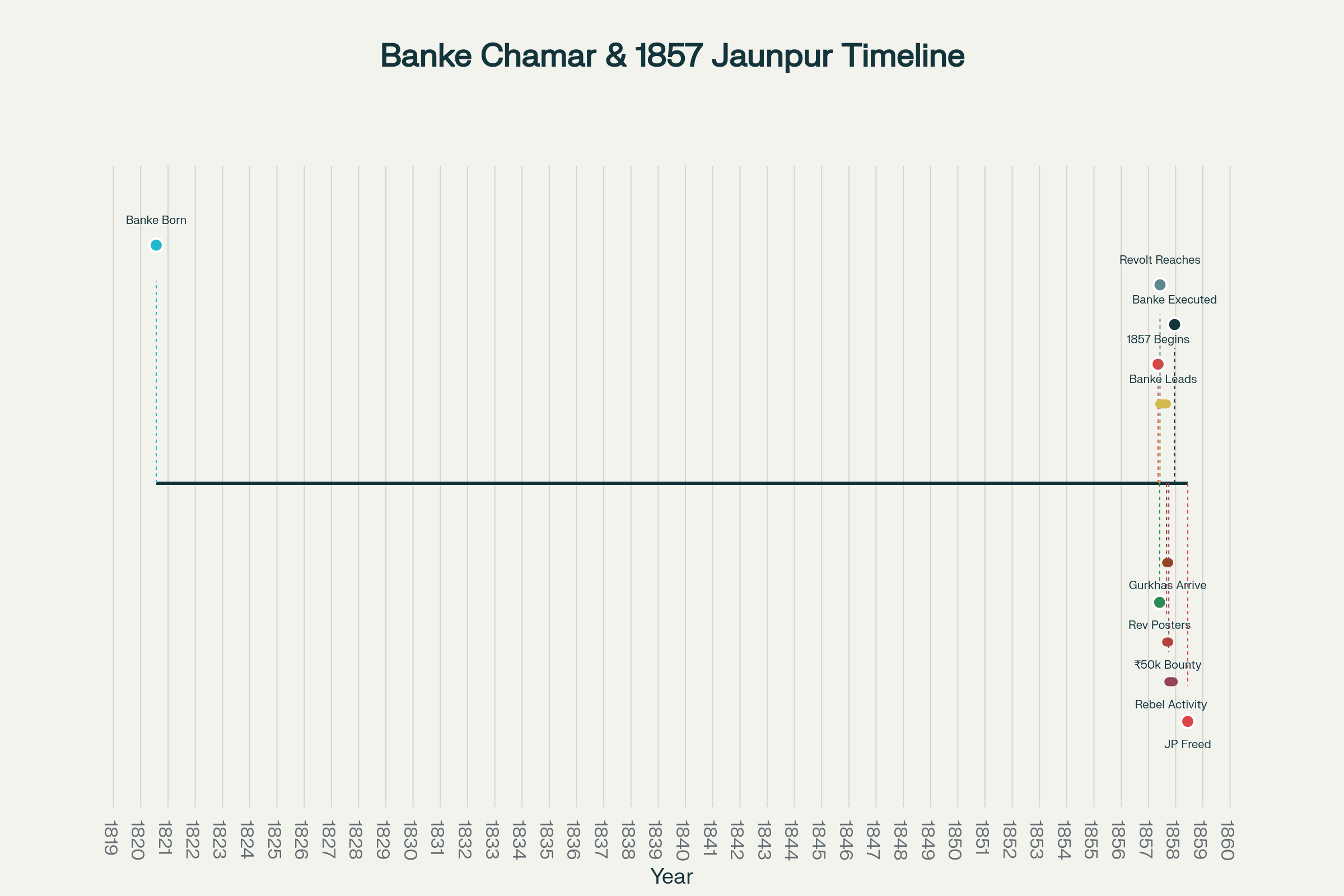

Timeline of Banke Chamar’s Life and the 1857 Rebellion in Jaunpur

31 मई 1857 तक जौनपुर के हर कोने में विद्रोही पोस्टर लगने लगे थे और देशी सिपाहियों को अपने हथियार जमा करने का आदेश दिया गया था। माहौल उम्मीद और अवज्ञा से भरा था। फिर 5 जून 1857 को बनारस से खबर आई कि अंग्रेजों ने एक सिख रेजिमेंट पर गोली चलाई थी। इस खबर से जौनपुर का सिख गढ़ी तुरंत विद्रोह के लिए खड़ा हो गया।

जौनपुर उदय

जौनपुर में विद्रोह की शुरुआत वहां तैनात सिख सैनिकों से हुई, जो बनारस की खबर से क्रोधित होकर संयुक्त मजिस्ट्रेट श्री कप्पेज को गोली मारकर मार डाला और अपने कमांडिंग अफसरों पर गोलीबारी की। लेफ्टिनेंट मारा के अधीन ट्रेजरी गार्ड पराजित हो गए, और कुछ ही घंटों में, जिले पर प्रभावी ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया। मजिस्ट्रेट श्री एच. फेन अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भाग गए, जिससे विद्रोही नेताओं के लिए मैदान खुल गया। ijcrt+1

इसी अराजक लेकिन अवसरजनक क्षण में बांके चमार ने एक नेता के रूप में कदम रखा। हरपाल सिंह के व्यापक नेतृत्व के तहत काम करते हुए, जो क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का समन्वय कर रहे थे, बांके ने असाधारण संगठनात्मक कौशल और सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सामाजिक विभाजनों को पाटता था—एक चमार प्रभावी रूप से एक बहु-जाति विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसे समाज में जहां ऐसा नेतृत्व सामान्य परिस्थितियों में अकल्पनीय होता। ravidassia.wordpressyoutube

बांके चमार की क्रांतिकारी गतिविधियां

सैन्य नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध

बांके चमार ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और इलाके की हर सड़क-पगडंडी उन्हें अच्छी तरह से मालूम थी। वे 17–18 साथियों के छोटे समूह के साथ मिलकर ब्रिटिश चौकियों, आपूर्ति के रास्तों और तंग इलाक़ों पर अचानक हमला करते थे। ये हमले सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थे, बल्कि अच्छी तरह से सोचे-समझे होते थे ताकि अंग्रेजों का प्रशासन चरमरा जाए और बाकी लोग भी विद्रोह में कूदें।

ब्रिटिशों की प्रतिक्रिया ने ही बांके चमार की ताकत का सबूत दिया। उनके हमलों ने इलाके में टैक्स कलेक्शन, डाक व्यवस्था और प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित किया। कभी अचानक दिखकर हमला कर देते थे, कभी गायब हो जाते थे—इस चालाकी ने अंग्रेजों के लिए उन्हें बहुत खतरनाक बना दिया।

उनके नेतृत्व का सामाजिक महत्व

बांके चमार का नेतृत्व इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने समाज में फैले कड़े जाति भेद को चुनौती दी। उस समय जाति ही तय करती थी कि कौन नेता बन सकता है, लेकिन चमार समुदाय से होने के बावजूद उन्होंने अलग-अलग जाति और समुदाय के लोगों से इतना सम्मान और भरोसा जीता कि वे सभी उनके पीछे आ गए। इस से साफ दिखा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोग पारंपरिक जाति-रोकटोक को पीछे छोड़ कर एक साथ खड़े हो सकते हैं।

यह अंतर-जाति एकजुटता केवल रणनीतिक नहीं थी बल्कि प्रतिरोध की गहरी धाराओं को दर्शाती थी जिसे 1857 के विद्रोह ने उजागर किया था। औपनिवेशिक उत्पीड़न के साझा अनुभव ने एकता के नए आधार बनाए थे जो पारंपरिक विभाजनों से परे थे। बांके का नेतृत्व उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की इस परिवर्तनकारी क्षमता को मूर्त रूप देता था।

Historical illustration of the 1857 Indian rebellion depicting sepoys fighting British forces with traditional weapons and attire commons.wikimedia

ब्रिटिश प्रतिक्रिया और ₹50,000 का इनाम

एक अभूतपूर्व पुरस्कार

ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बांके चमार के सिर पर ₹50,000 का इनाम रखना उस समय किसी दलित ने पाए जाने वाला सबसे बड़ा इनाम था। उस दौर में चीजों की कीमतों पर नजर डालें तो छह पैसे में दो गाय मिल जाती थीं, और एक परिवार का महीने भर का राशन केवल कुछ आने में खरीदा जा सकता था। आज के हिसाब से ₹50,000 की वैल्यू कई करोड़ रुपये जैसी होगी। इस इनाम ने दिखाया कि अंग्रेजों को बांके की क्रांतिकारी गतिविधियों से कितना डर था।

यह विशाल इनाम बांके के अभियानों की प्रभावशीलता और ब्रिटिश सत्ता के लिए उनके द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे दोनों को दर्शाता था। यह तथ्य कि इतना पुरस्कार एक चमार पर रखा गया था—एक ऐसा समुदाय जिसे औपनिवेशिक प्रशासक आमतौर पर राजनीतिक रूप से नगण्य मानते थे—यह संकेत देता है कि विद्रोह ने किस हद तक स्थापित सामाजिक और राजनीतिक श्रेणियों को बाधित कर दिया था।

विद्रोहियों के विरुद्ध सैन्य अभियान

ब्रिटिशों की प्रतिक्रिया जौनपुर विद्रोह पर काबू पाने के लिए बहुत संगठित और कठोर थी। 8 सितंबर 1857 को कर्नल राउटन गोरखा सेना के साथ अज़मगढ़ से आए और उन्होंने जिले में फिर से नियंत्रण जमाने की मुहिम छेड़ी। शुरू-शुरू में बांके चमार और उनके साथियों ने इलाके की अच्छी जानकारी और गांव वालों के समर्थन से गिरफ्तारी से बचकर रहे।

लेकिन अंग्रेजों के पास हमेशा ज्यादा संसाधन और आग्नेयास्त्र थे। वे दूसरे इलाकों से सैनिक भेज सकते थे और लंबी लड़ाई खींच सकते थे। इसके सामने स्थानीय विद्रोही, चाहे कितने भी बहादुर हों, लंबे समय तक लड़ते नहीं टिक सकते थे।

गिरफ्तारी और शहादत

विश्वासघात और गिरफ्तारी

कई क्रांतिकारी आंदोलनों की तरह, जौनपुर में 1857 का विद्रोह अंततः आंतरिक विश्वासघातों से पीड़ित हुआ। बड़े इनाम के बावजूद, बांके चमार और उनके सहयोगियों ने शुरू में सामुदायिक समर्थन और अपनी संचालनिक सुरक्षा के माध्यम से गिरफ्तारी से बचा लिया था। हालांकि, जैसे-जैसे ब्रिटिश दबाव तेज हुआ और विद्रोह कहीं और डगमगाने लगा, स्थानीय गतिशीलता बदल गई। youtube+1

बांके चमार की अंतिम गिरफ्तारी उन मुखबिरों द्वारा विश्वासघात के माध्यम से हुई जो अंग्रेजों द्वारा दी गई विशाल पुरस्कार राशि से प्रेरित थे। यह विश्वासघात विशेष रूप से कड़वा था क्योंकि यह स्थानीय समुदाय के भीतर से आया था, जो औपनिवेशिक नीतियों के विभाजनकारी प्रभावों को उजागर करता था जो आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से भारतीयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करती थीं। altnewsyoutube

फांसी और इसका महत्व

18 दिसंबर 1857 को बांके चमार और उनके 18 साथियों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये फांसी इस लिए सार्वजनिक जगह पर और अनादरपूर्ण तरीके से कराई गई थी ताकि दूसरे लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठने से डरें।

बांके चमार की फांसी ने जौनपुर जिले में संगठित विद्रोह का अंत कर दिया। 12 जून 1858 तक पूरे जौनपुर को विद्रोह से मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही और जौनपुर की लोककथाओं में आज भी जिंदा है।

Illustration of sepoy soldiers during the 1857 Indian Rebellion, showcasing their diverse military attire and formation under colonial architecture britannica

1857 में दलित भागीदारी का ऐतिहासिक संदर्भ

दलित संलग्नता का व्यापक पैटर्न

बांके चमार 1857 के विद्रोह में दलित भागीदारी का एक अलगाव उदाहरण नहीं थे। उत्तर और मध्य भारत भर में, विभिन्न दलित समुदायों के सदस्यों ने नेता, सिपाही और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के समर्थक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। मतादिन भंगी, एक कारतूस निर्माण इकाई में एक वाल्मीकि कार्यकर्ता, को चिकनाई लगे कारतूसों के धार्मिक निहितार्थ के लिए मंगल पांडे को सचेत करने का श्रेय दिया जाता है, इस प्रकार विद्रोह को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एटा जिले से चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर, लखनऊ से उदा देवी पासी, और कई अन्य लोगों ने प्रदर्शित किया कि स्वतंत्रता की इच्छा जाति की सीमाओं से परे थी। iisjoa+1

यह व्यापक दलित भागीदारी औपनिवेशिक युग की कथाओं को चुनौती देती है जो विद्रोह को मुख्यतः एक उच्च-जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय मामले के रूप में चित्रित करती हैं। आधुनिक अध्ययन ने खुलासा किया है कि दलित समुदायों के पास ब्रिटिश शासन का विरोध करने के अपने कारण थे, जिसमें भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध, भूमि राजस्व की मांगें और जबरन श्रम प्रथाएं शामिल थीं। forwardpress+1

दलित प्रतिरोध की प्रेरणाएं

1857 के विद्रोह में दलित भागीदारी के कारण जटिल और बहुआयामी थे। जबकि वे पारंपरिक भारतीय समाज के भीतर उत्पीड़न का सामना करते थे, कई दलितों ने पाया कि ब्रिटिश शासन ने उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया था और कुछ तरीकों से, इसे और भी बदतर बना दिया था। औपनिवेशिक भूमि राजस्व नीतियों ने आजीविका सुरक्षा के वैकल्पिक स्रोत प्रदान किए बिना पारंपरिक संरक्षक-ग्राहक संबंधों को बाधित कर दिया था। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, जबकि ostensibly merit-based थी, व्यवहार में अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को मजबूत बनाती थी। questjournals

इसके अलावा, कई दलित समुदायों के लिए, विद्रोह ने अपनी गरिमा और एजेंसी को इस तरह से जताने का अवसर प्रस्तुत किया जिसे पारंपरिक समाज ने उन्हें नकारा था। औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने के साझा अनुभव ने एकजुटता के नए रूप बनाए जो जाति की सीमाओं से परे थे, जैसा कि बांके चमार के एक बहु-जाति विद्रोही समूह के सफल नेतृत्व से स्पष्ट है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चमार समुदाय

व्यावसायिक रूढ़िवादिता से परे

बांके चमार की कहानी उन औपनिवेशिक युग के वर्गीकरणों की सीमाओं को रोशन करती है जो जटिल समुदायों को सरल व्यावसायिक लेबलों तक कम कर देते थे। जबकि चमार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े थे, ऐतिहासिक साक्ष्य सुझाते हैं कि उनकी वास्तविक आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक विविध थीं। कई चमार कृषि, व्यापार और अन्य व्यवसायों में शामिल थे, और कुछ ने काफी आर्थिक सफलता हासिल की थी, विशेष रूप से ब्रिटिश चमड़ा व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में। wikipedia+1

औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा लगाया गया कठोर व्यावसायिक वर्गीकरण प्रशासनिक सुविधा की सेवा करता था लेकिन जाति समुदायों की गतिशील वास्तविकता को पकड़ने में विफल रहा। एक सैन्य नेता के रूप में बांके चमार का उदय उन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है जो दलित समुदायों के भीतर मौजूद थीं लेकिन पारंपरिक भारतीय समाज और औपनिवेशिक प्रशासकों दोनों द्वारा अक्सर दबाई या नजरअंदाज की जाती थीं।

सामाजिक गतिशीलता और पहचान निर्माण

19वीं सदी चमारों सहित कई दलित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का काल था। औपनिवेशिक शासन द्वारा पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के विघटन ने अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कीं। कुछ चमार परिवारों ने ब्रिटिश वाणिज्यिक उद्यमों में शामिलगी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हासिल की, जबकि अन्य को औपनिवेशिक भूमि और श्रम नीतियों के माध्यम से शोषण के नए रूपों का सामना करना पड़ा। wikiwand

इस काल में चमार समुदायों के भीतर सामाजिक सुधार और पहचान पुनर्निर्माण के प्रारंभिक प्रयास भी देखे गए। नेताओं ने वैकल्पिक इतिहास को स्पष्ट करना शुरू किया जो जाति-आधारित कलंक को चुनौती देते थे, क्षत्रिय विरासत का दावा करते थे और नई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास करते थे। जबकि ये आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी के अंत में गति पकड़ते हैं, ऐसे परिवर्तनों के बीज 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान पहले से ही दिखाई दे रहे थे। wikiwand

विरासत और ऐतिहासिक स्मृति

मुख्यधारा की कथाओं में हाशियाकरण

उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, बांके चमार जैसे दलित स्वतंत्रता सेनानियों को औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक ऐतिहासिक कथाओं में बड़े पैमाने पर हाशिए पर रखा गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकार, महत्व की अपनी श्रेणियों के संदर्भ में विद्रोह को समझने पर केंद्रित, पारंपरिक शासकों और उच्च-जाति नेताओं की भूमिकाओं पर जोर देते हुए हाशिए के समुदायों की भागीदारी को कम करते थे। iisjoa

यह हाशियाकरण स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक इतिहासलेखन में जारी रहा, जो अक्सर समान ढांचे और स्रोतों को अपनाता था। परिणाम एक ऐतिहासिक कथा थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दलित समुदायों के योगदान को गंभीर रूप से कम प्रतिनिधित्व देती थी, जो 1857 के विद्रोह और व्यापक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन दोनों की एक विकृत तस्वीर बनाती थी।

समकालीन प्रासंगिकता और मान्यता

हाल के दशकों में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हाशिए के समुदायों के योगदान को पुनर्प्राप्त करने और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता रही है। दलित राजनीतिक आंदोलन, शैक्षणिक विद्वान और सांस्कृतिक संगठनों ने बांके चमार जैसे व्यक्तित्वों को ऐतिहासिक अस्पष्टता से बाहर निकालने और मुख्यधारा की चेतना में लाने के लिए काम किया है। roundtableindia

ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति की यह प्रक्रिया केवल पिछली चूकों को सुधारने के बारे में नहीं है बल्कि समकालीन राजनीतिक और सामाजिक महत्व रखती है। यह उन कथाओं को चुनौती देती है जो दलितों को ऊंची जाति या सरकारी लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में चित्रित करती हैं और उनकी एजेंसी और नेतृत्व क्षमताओं को उजागर करती है। बांके चमार की कहानी जाति-आधारित भेदभाव और रूढ़िवाद के एक शक्तिशाली प्रति-कथा के रूप में कार्य करती है।

इतिहासलेखन की चुनौतियां और स्रोत

दस्तावेजीकरण की समस्याएं

बांके चमार जैसे व्यक्तित्वों के जीवन और गतिविधियों का पुनर्निर्माण उपलब्ध स्रोतों की प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक रिकॉर्ड, जबकि व्यापक हैं, ऐसे प्रशासकों द्वारा निर्मित किए गए थे जो अक्सर स्थानीय समाजों से अपरिचित थे और मुख्यतः व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व निकालने से चिंतित थे। उनके खाते अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और उन समुदायों की सीमित समझ को दर्शाते हैं जिनका वे दस्तावेजीकरण कर रहे थे। iisjoa

स्थानीय मौखिक परंपराओं ने दलित स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कई कहानियों को संरक्षित किया है, लेकिन इन स्रोतों के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को बाद के अलंकरणों से अलग करने के लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इतिहासकारों के लिए चुनौती उन पद्धतियों का विकास करना है जो उनकी संबंधित सीमाओं और पूर्वाग्रहों के लिए लेखांकन करते हुए औपनिवेशिक अभिलेखागार और मौखिक परंपराओं दोनों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

हाल के विद्वान दृष्टिकोण

1857 के विद्रोह पर आधुनिक छात्रवृत्ति ने तेजी से अधीनस्थ दृष्टिकोण अपनाए हैं जो हाशिए के समुदायों के अनुभवों को अग्रभूमि में रखते हैं। इस दृष्टिकोण ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में दलित भागीदारी की जटिलता को उजागर किया है और जाति और प्रतिरोध के बारे में सरलीकृत कथाओं को चुनौती दी है। pratilipi

रामनारायण रावत जैसे विद्वानों ने प्रदर्शित किया है कि औपनिवेशिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कैसे कृषि में चमार समुदायों की पर्याप्त संलग्नता को प्रकट कर सकता है, इस प्रकार व्यावसायिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की अधिक जटिल समझ के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। ऐसा शोध बांके चमार जैसे व्यक्तित्वों के बारे में अधिक सटीक ऐतिहासिक कथाओं के लिए आधार प्रदान करता है। foundation-chamar.squarespace

निष्कर्ष

बांके चमार की कहानी एक एकल व्यक्ति की जीवनी से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है—यह भारतीय समाज, औपनिवेशिक शासन और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध के मौलिक पहलुओं को रोशन करती है जो लंबे समय से मुख्यधारा की ऐतिहासिक कथाओं द्वारा अस्पष्ट किए गए हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान एक नेता के रूप में उनका उदय पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देने और पार करने के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। iisjoa

अंग्रेजों द्वारा उनके सिर पर रखा गया भारी इनाम—₹50,000, जो आज की मुद्रा में करोड़ों के बराबर है—औपनिवेशिक सत्ता के लिए उनके द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे और उनकी प्रतिरोधी गतिविधियों की प्रभावशीलता की गवाही देता है। एक अत्यधिक स्तरीकृत समाज में एक बहु-जाति विद्रोही समूह का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और औपनिवेशिक उत्पीड़न के साझा विरोध की एकजुट शक्ति दोनों की बात करती है। wikipedia+1

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांके चमार की कहानी हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। यह प्रकट करती है कि औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध पारंपरिक अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं था बल्कि समाज के सभी वर्गों से उभरा था, जिसमें वे भी शामिल थे जो स्वयं भारतीय समाज के भीतर भेदभाव का सामना करते थे। उनका बलिदान, उनके 18 सहयोगियों के बलिदान के साथ, प्रतिरोध की एक परंपरा में योगदान दिया जो अंततः भारतीय स्वतंत्रता में परिणत होगी। wikipedia

ऐतिहासिक कथाओं में बांके चमार जैसे व्यक्तित्वों का हाशियाकरण सामाजिक बहिष्करण के व्यापक पैटर्न को दर्शाता है जो औपनिवेशिक काल से वर्तमान तक बनी रही है। इन कहानियों को पुनर्प्राप्त करना और मनाना इसलिए केवल ऐतिहासिक सुधार का अभ्यास नहीं है बल्कि भारत के अतीत के अधिक समावेशी और सटीक खातों को बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। बांके चमार की स्मृति का सम्मान करते हुए, हम अनगिनत अन्य भूले-बिसरे नायकों के योगदान को स्वीकार करते हैं जिनके बलिदानों ने स्वतंत्रता और न्याय की दिशा में प्रक्षेप पथ को आकार देने में मदद की।

आज, जब भारत जाति भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दों से निपटना जारी रखता है, बांके चमार की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि साहस, नेतृत्व और देशभक्ति किसी विशेष सामाजिक समूह तक सीमित नहीं है। उनका जीवन और बलिदान गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय की सार्वभौमिक मानवीय आकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़ा है—ऐसे मूल्य जो जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति की कृत्रिम सीमाओं से परे हैं।

- https://en.wikipedia.org/wiki/Banke_Chamar

- https://www.altnews.in/photo-of-kaibarta-eastern-bengal-shared-as-dalit-freedom-fighter-banke-chamar-and-udaiya-chamar/

- https://joshuaproject.net/people_groups/16561/IN

- https://en.wikipedia.org/wiki/Chamar

- https://foundation-chamar.squarespace.com/s/Rawat-Writing-Dalit-History.pdf

- https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%9A%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0

- https://ijcrt.org/papers/IJCRT2401645.pdf

- https://jaunpur.nic.in/history/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Rebellion_of_1857

- https://vajiramandravi.com/upsc-exam/revolt-of-1857/

- http://www.brandbharat.com/english/up/districts/Jaunpur/history_Jaunpur.html

- https://ravidassia.wordpress.com/2010/02/14/chamars/

- https://www.youtube.com/watch?v=6w_OLrCJJCU

- https://kids.kiddle.co/Banke_Chamar

- http://iisjoa.org/sites/default/files/iisjoa/July%202024/16th%20Paper.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=7-nl91xw9IQ

- https://en.wikipedia.org/wiki/Matadin_Bhangi

- https://www.forwardpress.in/2024/03/dalit-reading-of-1857-mutiny/

- https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol12-issue1/1201199202.pdf

- https://www.wikiwand.com/en/articles/chamar

- https://www.roundtableindia.co.in/dalits-in-freedom-movement-a-year-of-academic-events/

- https://www.pratilipi.in/2008/06/the-role-of-dalits-in-the-1857-revolt-badri-narayan/