गरिमा का मसौदा: अम्बेडकर और संविधान की आत्मा

29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाना भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। यह केवल एक औपचारिक पद नहीं था, बल्कि इस भूमिका ने अम्बेडकर को सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक समानता के अपने दृष्टिकोण को स्वतंत्र भारत के मूल दस्तावेज में शामिल करने का अवसर दिया। संविधान सभा में उनका काम केवल कानूनी प्रावधानों का मसौदा तैयार करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का सचेत निर्माण था जो सदियों के उत्पीड़न को समाप्त करके वास्तव में समतावादी समाज स्थापित कर सके।

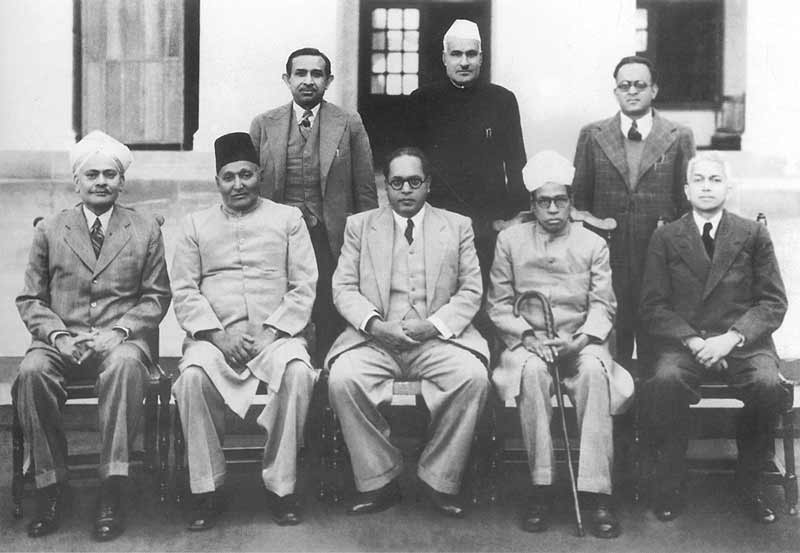

Members of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly, including chairman Dr. B. R. Ambedkar, circa 1947 commons.wikimedia

वास्तुकार का दृष्टिकोण: सामाजिक क्रांति के रूप में संवैधानिक लोकतंत्र

अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के काम को इस गहरी समझ के साथ शुरू किया कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र एक खोखला वादा रह जाएगा। संविधान के लिए उनका दृष्टिकोण केवल सरकारी ढांचा स्थापित करने से कहीं आगे था; इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसे उन्होंने “सहयोगी जीवन” कहा था – एक ऐसा समाज जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक अटूट त्रिमूर्ति बनाते हैं। अपने कई समकालीनों के विपरीत जो संविधान को मुख्यतः शासन की रूपरेखा मानते थे, अम्बेडकर इसे सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखते थे जो जड़ जमाई हुई पदानुक्रमिकताओं को चुनौती देकर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा।

इस दार्शनिक आधार ने उनके संवैधानिक कार्य के हर पहलू को आकार दिया। अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों में भी फैलना चाहिए। इस सिद्धांत की अपनी महत्वपूर्ण व्याख्या में, उन्होंने संविधान सभा को चेतावनी दी थी कि “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र न हो”। इस विश्वास ने व्यापक मौलिक अधिकारों, मजबूत नीति निदेशक तत्वों और सदियों पुराली भेदभावपूर्ण प्रथाओं को लक्षित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों पर उनके जोर को प्रेरित किया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर अपनी भूमिका में उत्पीड़न के व्यक्तिगत अनुभव और संवैधानिक कानून में विद्वत्ता का असाधारण संयोजन लेकर आए। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी शिक्षा ने उन्हें विविध संवैधानिक परंपराओं से अवगत कराया था, जबकि जाति-आधारित भेदभाव के उनके जीवंत अनुभव ने उन्हें उन सामाजिक वास्तविकताओं की गहरी जानकारी दी थी जिनसे संविधान को निपटना था। इस अनूठे दृष्टिकोण ने उन्हें ऐसे प्रावधान तैयार करने में मदद की जो कानूनी रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से क्रांतिकारी दोनों थे।

Dr. Babasaheb Ambedkar working on official documents in a formal office setting during his tenure as chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution swarajyamag

मसौदा निर्माण की प्रक्रिया: दबाव में नेतृत्व

संविधान सभा द्वारा अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना जाना खुद अम्बेडकर के लिए भी आश्चर्य की बात थी। उनके अपने शब्दों में, वे “अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने की आकांक्षा से अधिक कुछ नहीं” लेकर सभा में आए थे और जब “सभा ने मुझे मसौदा समिति के लिए चुना तो मैं बहुत हैरान था” और “जब मसौदा समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मैं आश्चर्य से भी कहीं ज्यादा हैरान था”। हालांकि, यह नियुक्ति भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि इसने भारत के सबसे अंतर्दृष्टि वाले संवैधानिक विचारकों में से एक को पूरे दस्तावेज को प्रभावित करने की स्थिति में रख दिया।

अम्बेडकर के नेतृत्व में मसौदा समिति ने असाधारण तीव्रता और समर्पण के साथ काम किया। 29 अगस्त 1947 को अपने गठन से लेकर अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने तक, समिति ने 141 दिन बैठकें कीं और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए 243 अनुच्छेदों के प्रारंभिक मसौदे को 395 अनुच्छेदों के व्यापक दस्तावेज में बदल दिया। अम्बेडकर की भूमिका प्रशासनिक निरीक्षण से कहीं आगे थी; उन्होंने भाषा को परिष्कृत करने, वैचारिक संघर्षों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भाग लिया कि संविधान के विभिन्न हिस्से एक सुसंगत पूर्ण रूप बनाएं।

कार्य की विशालता को कम नहीं आंका जा सकता। संविधान सभा को लगभग 7,635 संशोधन प्रस्ताव मिले, जिनमें से 2,473 वास्तव में प्रस्तुत किए गए और उन पर बहस हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, अम्बेडकर को मसौदा संविधान के वस्तुतः हर प्रावधान का बचाव करना पड़ा, लगभग हर प्रमुख बहस में भाग लेना पड़ा और संवैधानिक कानून तथा तुलनात्मक शासन का विश्वकोशीय ज्ञान प्रदर्शित करना पड़ा।

मौलिक अधिकार: संवैधानिक क्रांति

शायद कहीं भी अम्बेडकर का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों से ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मौलिक अधिकारों के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके सुरक्षात्मक और परिवर्तनकारी दोनों कार्यों की परिष्कृत समझ को दर्शाता है। केवल नागरिकों को राज्य के अत्याचार से बचाने के बजाय, अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय साधन के रूप में देखा जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके वास्तविक समानता स्थापित करेंगे।

मौलिक अधिकारों के दायरे और सीमाओं पर बहस ने अम्बेडकर के सूक्ष्म संवैधानिक दर्शन को प्रकट किया। आलोचकों का तर्क था कि मसौदा संविधान में मौलिक अधिकार “इतने सारे अपवादों से भरे हुए हैं कि अपवादों ने अधिकारों को पूरी तरह खा लिया है”। अम्बेडकर की प्रतिक्रिया ने संवैधानिक न्यायशास्त्र की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित किया। उन्होंने तर्क दिया कि मौलिक और गैर-मौलिक अधिकारों के बीच अंतर उनकी निरपेक्षता में नहीं बल्कि उनके स्रोत में है – मौलिक अधिकार पार्टियों के बीच समझौते के बजाय “कानून का उपहार” हैं।

अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 15, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, और अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अम्बेडकर की संवैधानिक क्रांति की त्रिमूर्ति बनाते हैं। ये प्रावधान, विशेष रूप से जब एक साथ पढ़े जाते हैं, सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं।

अनुच्छेद 17 शायद अम्बेडकर के सबसे व्यक्तिगत और क्रांतिकारी योगदान के रूप में खड़ा है। “अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है” कहने वाला यह प्रावधान हिंदू धर्म की सबसे जड़ जमाई सामाजिक प्रथाओं में से एक पर प्रत्यक्ष हमला था। 29 नवंबर 1948 की संक्षिप्त लेकिन निर्णायक बहस के दौरान, संविधान सभा ने इस अनुच्छेद का सर्वसम्मति से समर्थन किया, हालांकि कुछ सदस्यों ने “अस्पृश्यता” की अधिक स्पष्ट परिभाषा मांगी। अम्बेडकर के इस फैसले ने कि परिभाषा को प्रतिबंधात्मक के बजाय व्यापक रखा जाए, यह दिखाया कि उन्हें समझ थी कि संवैधानिक भाषा को सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए लचीली होनी चाहिए।

संघीय ढांचा और संसदीय लोकतंत्र

भारत के संघीय ढांचे में अम्बेडकर का योगदान एक विशाल, बहुलवादी राष्ट्र में एकता और विविधता के बीच संतुलन की उनकी परिष्कृत समझ को दर्शाता है। संविधान सभा के समक्ष मसौदा संविधान प्रस्तुत करते समय, उन्होंने इसे “संघीय” बताया जबकि इसकी अनूठी विशेषताओं को स्वीकार किया। उनके इस सूत्रीकरण ने कि संविधान “केंद्र में संघ और परिधि में राज्यों के साथ एक दोहरी राजनीति स्थापित करता है, जिसमें प्रत्येक को उनके लिए निर्धारित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं” ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक लचीला संघीय ढांचा बनाया।

अम्बेडकर के मार्गदर्शन में उभरा संघीय ढांचा न तो कठोरता से संघीय था न एकात्मक बल्कि जिसे उन्होंने एक ऐसी प्रणाली कहा जो “समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकती है”। यह लचीलापन दूरदर्शी साबित हुआ, जिसने संविधान को लोकतांत्रिक शासन बनाए रखते हुए विभिन्न चुनौतियों के अनुकूल होने की अनुमति दी। सामान्य समय में, यह प्रणाली संघीय रूप से काम करती है, लेकिन आपातकाल के दौरान, यह एकात्मक विशेषताओं के साथ कार्य कर सकती है।

संसदीय लोकतंत्र के लिए अम्बेडकर की वकालत उनके इस विश्वास से उपजी थी कि यह जवाबदेही और प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छा ढांचा प्रदान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि संसदीय प्रणाली “सरकार की जिम्मेदारी का दैनिक और आवधिक मूल्यांकन” प्रदान करती है और राष्ट्रपति प्रणालियों की तुलना में लोकतांत्रिक शासन के लिए अधिक अनुकूल है। राष्ट्रपति के बारे में उनका दृष्टिकोण “एक मुहर पर एक औपचारिक उपकरण जिससे राष्ट्र के निर्णयों को जाना जाता है” के रूप में जिम्मेदार सरकार और मंत्रिमंडलीय जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नीति निदेशक तत्व: संविधान की सामाजिक चेतना

राज्य नीति के निदेशक तत्व, जिन्हें अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की “नई विशेषताएं” बताया था, उनके परिवर्तनकारी शासन के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में निहित ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य बनाने का व्यापक रोडमैप प्रदान करते हैं जो भारत की विशाल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करे।

निदेशक तत्वों की अम्बेडकर की अवधारणा उनकी इस समझ को दर्शाती है कि केवल संवैधानिक आदेश सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। इन सिद्धांतों के लिए “न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों का कल्याण बढ़ावा देने” के लिए सक्रिय राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। सामाजिक न्याय और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 38 और 39 ने सीधे आर्थिक लोकतंत्र के प्रति अम्बेडकर की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

अम्बेडकर के संवैधानिक ढांचे में निदेशक सिद्धांतों ने कई कार्य किए। उन्होंने नीति-निर्माण के लिए संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान किया, सरकारी प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक बनाए और कल्याणकारी राज्य के लिए वैचारिक आधार स्थापित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में सकारात्मक दायित्व प्रदान करके भारत की हाशिए की आबादी के लिए संवैधानिक वादों को अर्थपूर्ण बनाया।

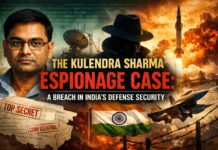

The Constituent Assembly of India in session during the 1940s, where Dr. B.R. Ambedkar played a pivotal role in drafting the Constitution apnagyaan

चुनौतियां और विरोध: संवैधानिक राजनीति में नेविगेशन

मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर का कार्यकाल महत्वपूर्ण चुनौतियों और विरोध के बिना नहीं था। संविधान सभा के बारे में उनकी प्रारंभिक संदेह ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कुलीन हितों द्वारा हावी होने की उनकी चिंताओं को प्रकट किया। 1945 के एक भाषण में, उन्होंने तर्क दिया था कि संविधान सभा “बिल्कुल अनावश्यक” है और “एक सबसे खतरनाक परियोजना है, जो इस देश को गृहयुद्ध में शामिल कर सकती है”। संवैधानिक निर्णय लेने के संकीर्ण हितों द्वारा कब्जा किए जाने का उनका डर कई मायनों में सच साबित हुआ।

संविधान सभा के भीतर, अम्बेडकर को विभिन्न तरफों से आलोचना का सामना करना पड़ा। के.टी. शाह जैसे कुछ सदस्यों ने संवैधानिक प्रावधानों में विशिष्ट परिभाषाओं की कमी को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि अपरिभाषित शब्दों का “व्यस्त और वकीलों” द्वारा शोषण किया जा सकता है। अन्य ने संविधान में पश्चिमी प्रभाव की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि यह “गैर-भारतीय” है और पश्चिमी मूल्यों के आगे समर्पण करता है।

इस तरह की आलोचनाओं के लिए अम्बेडकर की प्रतिक्रिया ने उनके राजनयिक कौशल और संवैधानिक उत्कृष्टता के प्रति सिद्धांतवादी प्रतिबद्धता दोनों को प्रदर्शित किया। विपक्षी आवाजों को खारिज करने के बजाय, उन्होंने संवैधानिक चर्चा में उनके योगदान को स्वीकार किया। अपने अंतिम भाषण में, उन्होंने विशेष रूप से सभा में “विद्रोहियों” – कामथ, देशमुख, सिधवा और अन्य जैसे सदस्यों – का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने बहसों को समृद्ध किया और सभा को केवल “हां-हां करने वालों का जमावड़ा” बनने से रोका। असहमति की यह उदार स्वीकृति लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शायद सबसे बड़ी चुनौती उन रूढ़िवादी तत्वों से आई जो संविधान के प्रगतिशील प्रावधानों का विरोध करते थे, विशेष रूप से वे जो सामाजिक सुधार से संबंधित थे। हिंदू कोड बिल पर बाद का विवाद, जिसका अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के बाद समर्थन किया, ने उनके सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण के लिए निरंतर विरोध को प्रकट किया। 1953 तक, इस विरोध ने भारतीय लोकतंत्र से उनकी गहन निराशा का कारण बना, जिसका चरमोत्कर्ष उनके इस कठोर आकलन में हुआ कि भारत में संसदीय लोकतंत्र और भारत की सामाजिक संरचना के बीच असंगति के कारण लोकतंत्र काम नहीं करेगा।

संवैधानिक दर्शन: जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र

अम्बेडकर की संविधान सभा में भूमिका को समझने के लिए उनके संवैधानिक लोकतंत्र के परिष्कृत दर्शन को समझना केंद्रीय है। अम्बेडकर के लिए, लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं था बल्कि “जीवन की एक पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है”। यह त्रिमूर्ति – फ्रांसीसी क्रांति से ली गई लेकिन सामाजिक उत्पीड़न की अपनी समझ से भरपूर – उनके संवैधानिक दृष्टिकोण का वैचारिक कोर बनी।

बंधुत्व पर अम्बेडकर का जोर उनके लोकतांत्रिक सिद्धांत को विशुद्ध व्यक्तिवादी या बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र की अवधारणाओं से अलग करता है। उन्होंने तर्क दिया कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि बंधुत्व लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक सामाजिक एकजुटता प्रदान करता है। यह अंतर्दृष्टि भारत के विविध और पदानुक्रमित समाज के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक साबित हुई, जहां सामाजिक विभाजनों ने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की धमकी दी।

संविधान सभा के अंतिम भाषण में “विरोधाभासों के जीवन” में प्रवेश करने – राजनीति में समानता रखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनाए रखने – के बारे में उनकी प्रसिद्ध चेतावनी लोकतंत्र की आवश्यकताओं की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। अम्बेडकर ने पहचाना कि संवैधानिक प्रावधान अकेले सामाजिक असमानताओं को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि एक उचित रूप से तैयार किया गया संविधान क्रमिक सामाजिक परिवर्तन के लिए ढांचा और गति प्रदान कर सकता है।

अम्बेडकर के दृष्टिकोण में, संविधान की सफलता इसके पाठ्य प्रावधानों पर नहीं बल्कि इसे लागू करने के लिए चुने गए लोगों के चरित्र पर निर्भर करेगी। उनकी यह टिप्पणी कि “चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा क्योंकि जो लोग इसे चलाने के लिए कहे जाते हैं, वे बुरे लोग हैं” ने संवैधानिक सफलता में राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

विरासत और प्रभाव: जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान

संविधान सभा में अम्बेडकर के काम ने एक ऐसा संवैधानिक ढांचा बनाया जो सात दशकों से अधिक समय तक चला है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अपने मूल प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होता रहा है। संविधान का मौलिक अधिकारों, संघीय लचीलेपन और निदेशक सिद्धांतों पर जोर ने इसे लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखते हुए विविध चुनौतियों का जवाब देने में सक्षम बनाया है।

अम्बेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण का परिवर्तनकारी प्रभाव हाशिए के समुदायों के लिए अधिकारों और अवसरों के क्रमिक विस्तार में स्पष्ट है। उन्होंने जिन संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन किया – अस्पृश्यता के उन्मूलन से लेकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण तक – ने सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक भागीदारी के अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। जबकि पूर्ण सामाजिक परिवर्तन एक चालू काम है, उन्होंने जो संवैधानिक आधार स्थापित किया है, उसने ऐसी प्रगति को संभव बनाया है जो पिछली कानूनी व्यवस्थाओं के तहत अकल्पनीय होती।

समकालीन संवैधानिक व्याख्या अम्बेडकर के दृष्टिकोण और भाषा पर निरंतर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नियमित रूप से उनके द्वारा व्यक्त किए गए संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को लागू करते हैं। न्यायिक व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकारों का विस्तार उस गतिशील गुणवत्ता को दर्शाता है जिसे अम्बेडकर ने संवैधानिक पाठ में निर्मित किया था।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्बेडकर के संवैधानिक दर्शन ने सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्षों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। संविधान को केवल एक प्रक्रियात्मक दस्तावेज के बजाय परिवर्तन के साधन के रूप में उनकी समझ समानता और मानवाधिकारों के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने जो संवैधानिक भाषा तैयार की – मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र पर जोर देते हुए – लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार करने और निरंतर असमानताओं को चुनौती देने के इच्छुक लोगों के लिए एक शक्तिशाली संसाधन बनी हुई है।

निष्कर्ष: संवैधानिक दृष्टिकोण की स्थायी प्रासंगिकता

संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका संवैधानिक मसौदा तैयार करने के तकनीकी कार्य से कहीं आगे भारतीय समाज और शासन की दूरदर्शी पुनर्कल्पना तक फैली हुई थी। मसौदा समिति के उनके नेतृत्व ने केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी चार्टर तैयार किया जिसने सदियों की सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी और मानवीय गरिमा और समानता के लिए अभूतपूर्व प्रतिबद्धताओं की स्थापना की।

अम्बेडकर के मार्गदर्शन में जो संविधान उभरा, वह उनकी इस गहन समझ को दर्शाता है कि सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा की आवश्यकता होती है; इसके लिए सामाजिक एकजुटता, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक परिवर्तन की मांग होती है। भेदभाव को सक्रिय रूप से चुनौती देने वाले मौलिक अधिकारों, सामाजिक कल्याण के लिए राज्य की कार्रवाई को अनिवार्य बनाने वाले निदेशक सिद्धांतों और विविधता के साथ एकता को संतुलित करने वाली संघीय संरचनाओं पर उनके जोर ने भारत की जटिल वास्तविकताओं के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त ढांचा बनाया।

अम्बेडकर जिन चुनौतियों का सामना करते थे और जो विरोध उन्हें मिला, वह उनके संवैधानिक दृष्टिकोण की क्रांतिकारी प्रकृति को प्रकट करता है। सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को भारत के मूलभूत कानून में शामिल करके, उन्होंने परिवर्तन की संभावनाओं का निर्माण किया जो आज भी लोकतांत्रिक संघर्षों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता के बीच विरोधाभास के बारे में उनकी चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1949 में थी, प्रत्येक पीढ़ी को संवैधानिक वादों की पूर्ण प्राप्ति की दिशा में काम करने की चुनौती देती है।

आज, जब भारत न्याय, समानता और लोकतांत्रिक शासन के सवालों से जूझ रहा है, अम्बेडकर की संवैधानिक विरासत प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्रदान करती है। मानवीय गरिमा और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान का उनका दृष्टिकोण अधिक समावेशी और समतावादी लोकतंत्र के निर्माण के लिए संसाधन प्रदान करता रहता है। अम्बेडकर जिस संविधान की आत्मा को तैयार करने में मदद करते थे, वह न्याय और समानता के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बनी रहती है, जो मानवीय गरिमा के योग्य समाज बनाने की लोकतंत्र की क्षमता में उनके स्थायी विश्वास को मूर्त रूप देती है।

[…] “Drafting Dignity: Ambedkar and the Soul of the Constitution” […]