शैलेंद्र: जनता के कवि जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बदल दिया

शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली गीतकारों में से एक हैं। वे एक दूरदर्शी कवि थे जिनके सरल लेकिन गहरे शब्दों ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और आम आदमी की आवाज बने। 30 अगस्त, 1923 को रावलपिंडी, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में शंकरदास केसरीलाल के नाम से जन्मे इस असाधारण शब्दों के कलाकार ने अपनी साधारण दलित जड़ों से ऊपर उठकर वह बन गए जिन्हें फिल्मकार राज कपूर प्यार से अपना “पुश्किन” कहते थे—महान रूसी कवि के नाम पर[1][2]।

Shailendra, the famous lyricist, and poet, known for his contribution to the film ‘Teesri Kasam’.

एक रेलवे वर्कशॉप के वेल्डर से हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गीतकार बनने का उनका सफर न केवल व्यक्तिगत जीत को दर्शाता है बल्कि भारतीय फिल्में अपने दर्शकों से कैसे बात करती हैं, इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव को भी दिखाता है। अपने 18 साल के करियर में, शैलेंद्र ने 171 फिल्मों के लिए लगभग 800 गीत लिखे, ऐसा काम किया जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानवतावादी दर्शन के साथ, सरलता को गहराई के साथ, और गरीबों के संघर्ष को सार्वभौमिक भावनाओं के साथ जोड़ता था[3][4]।

प्रारंभिक जीवन और संघर्ष

शैलेंद्र का प्रारंभिक जीवन गहरी कठिनाइयों से भरा था जिन्होंने बाद में उनके विश्वदृष्टिकोण और कलात्मक संवेदना को आकार दिया। एक दलित चमार परिवार में जन्मे, जिनका पारंपरिक व्यवसाय चमड़े का काम था, उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव और आर्थिक हाशिए की कड़वी सच्चाइयों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया[1][5]। उनके पूर्वज मूल रूप से बिहार के आरा जिले के अख्तियारपुर से थे, जहाँ अधिकांश मजदूर जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाले कृषि श्रमिक थे[4]।

परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार स्थानांतरण करना पड़ा—पहले बिहार से रावलपिंडी, जहाँ उनके पिता को एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम मिला, और बाद में 1931 में, जब शैलेंद्र केवल आठ साल के थे, मथुरा, उत्तर प्रदेश में[1][4]। ये प्रारंभिक वर्ष विनाशकारी व्यक्तिगत नुकसानों से भरे थे: उन्होंने कम उम्र में ही अपनी माँ और बहन को खो दिया, ऐसी त्रासदियाँ जिन्होंने उनके बचपन में एक खालीपन पैदा किया और उनमें मानवीय पीड़ा के प्रति गहरी संवेदना पैदा की[1][4]।

मथुरा में, जहाँ उन्होंने 16 महत्वपूर्ण वर्ष बिताए, युवा शैलेंद्र को जाति-आधारित भेदभाव का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। उन्हें अपनी दलित पहचान के कारण हॉकी खेलने के सरल बचपन के आनंद से वंचित रखा गया[4]। बहिष्करण और पूर्वाग्रह के इन अनुभवों ने उनकी आजीवन सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और अंततः कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ जुड़ाव के बीज बोए[5]।

आर्थिक बाधाओं के बावजूद, जो अक्सर परिवार को बुनियादी जरूरतों—उनकी मरती हुई बहन के लिए चिकित्सा उपचार सहित—को वहन करने में संघर्ष करने पर मजबूर करती थी, शैलेंद्र की बौद्धिक जिज्ञासा अटूट रही[4]। स्कूल के बाद हर शाम, वे मथुरा की ए.एच. व्हीलर बुकस्टोर जाते, हर उस किताब को लालायित होकर पढ़ते जिस तक वे पहुँच सकते थे, खुद को एक उल्लेखनीय रूप से पढ़े-लिखे व्यक्ति में बदलते गए[4]। इन वर्षों के दौरान उनकी प्राकृतिक काव्यात्मक प्रतिभा उभरने लगी, उनकी कविताएँ नियमित रूप से आगरा की एक पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं[4]।

Shailendra engaged in handwritten lyric composition in a traditional setting.

रेलवे के वर्ष और राजनीतिक जागृति

1947 में, जब शैलेंद्र मुंबई के मातुंगा वर्कशॉप में एक वेल्डिंग अपरेंटिस के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुए, तो उनके करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया[1][2]। यह अवधि न केवल उनके कार्यबल में प्रवेश को चिह्नित करती है बल्कि उनकी राजनीतिक और कलात्मक जागृति को भी। हलचल भरे महानगर ने, अपने धन और गरीबी के बीच स्पष्ट अंतर के साथ, सामाजिक असमानताओं की उनकी समझ को और गहरा किया।

यह रेलवे रोजगार के दौरान ही था कि शैलेंद्र भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांस्कृतिक विंग था[5][2]। इप्टा ने उन्हें कविता और गीतों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी आदर्शों को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान किया। इस प्रगतिशील संगठन के साथ उनकी भागीदारी ने उनकी कलात्मक आवाज को आकार दिया, जिससे वे ऐसी रचनाएँ बनाने लगे जो उत्पीड़ितों के लिए युद्ध के नारे बन गईं।

उनकी सबसे शक्तिशाली इप्टा रचनाओं में से एक उनके क्रांतिकारी उत्साह को दर्शाती है: “बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे, एकदिन दहेंगे इंकलाब ये” (भूख की आग बुरी है, दिल के दाग बुरे हैं, वे दबाए नहीं जा सकते, एक दिन वे क्रांति को जन्म देंगे)[2]। एक और प्रसिद्ध नारा जो उनकी कलम से निकला—”हर जोर-जुल्म की टक्कर में, हड़ताल हमारा नारा है” (हर अत्याचार, हर अति के खिलाफ हड़ताल हमारा हथियार है)—आज भी विरोध आंदोलनों में गूंजता है[5][6]।

Vintage photograph of women from the Indian People’s Theatre Association (IPTA) in traditional sarees, reflecting the cultural era linked to lyricist Shailendra.

राज कपूर के साथ भाग्यशाली मुलाकात

शैलेंद्र के जीवन की दिशा तब नाटकीय रूप से बदल गई जब उनकी मुलाकात राज कपूर से एक इप्टा कार्यक्रम में हुई, जहाँ युवा कवि अपनी शक्तिशाली रचना “जलता है पंजाब” सुना रहे थे—विभाजन की भयावहता के लिए एक भावुक प्रतिक्रिया[7][2]। कविता, जो “जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आँखों का तारा” से शुरू होती थी, ने राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत अपनी पहली निर्देशकीय फिल्म “आग” (1948) के लिए इसके अधिकार खरीदने की पेशकश की[8]।

हालांकि, आदर्शवादी युवा कवि, अपने कम्युनिस्ट सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध और व्यावसायिक सिनेमा की पूंजीवादी प्रकृति से सावधान, ने कपूर की पेशकश को दृढ़ता से मना कर दिया। “मैं पैसे के लिए नहीं लिखता,” शैलेंद्र ने घोषणा की। “ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आपकी फिल्म के लिए एक गीत लिखने के लिए प्रेरित करे। तो मैं क्यों लिखूं?”[2][9] यह सिद्धांतवादी रुख व्यावसायिक मनोरंजन के बजाय सामाजिक जागरूकता के उपकरण के रूप में कविता का उपयोग करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता था।

भाग्य ने हस्तक्षेप किया जब व्यक्तिगत परिस्थितियों ने शैलेंद्र को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। अपनी पत्नी के गर्भवती होने और गंभीर आर्थिक बाधाओं का सामना करते हुए, वे महालक्ष्मी में राज कपूर के कार्यालय में एक विनम्र अनुरोध के साथ गए: “मुझे पैसे चाहिए। मुझे पाँच सौ रुपये चाहिए। बदले में, आप जो भी काम उचित समझें, मुझे सौंप दें”[2][9]। कमजोरी का यह क्षण हिंदी सिनेमा की सबसे सफल रचनात्मक साझेदारी की शुरुआत थी।

स्वर्णिम साझेदारी: राज कपूर, शंकर-जयकिशन, और शैलेंद्र

कपूर, जो उस समय अपने दूसरे निर्देशकीय उद्यम “बरसात” (1949) पर काम कर रहे थे, को हसरत जयपुरी के छह गीत लिखने के बाद दो गीतों के लिए बोल की जरूरत थी[2]। ₹500 के लिए, शैलेंद्र ने “पतली कमर है” और “बरसात में हमसे मिले तुम” लिखे, ऐसी रचनाएँ जो न केवल तत्काल हिट बनीं बल्कि एक महान सहयोग की नींव भी रखीं[1][10]।

“बरसात” की सफलता ने राज कपूर, शैलेंद्र, संगीत निर्देशक शंकर-जयकिशन, और साथी गीतकार हसरत जयपुरी के बीच रचनात्मक गठबंधन को मजबूत किया[10]। यह टीम हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम संगीत युग को परिभाषित करने जा रही थी, ऐसे गीत बनाकर जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गए। शैलेंद्र के लिए राज कपूर की प्रशंसा इतनी गहरी थी कि वे उन्हें प्यार से रूसी कवि के नाम पर “पुश्किन”, और “कविराज” (कवि-राजा) कहते थे[2]।

Vintage black and white photo of two men from the Indian film industry, potentially during the Raj Kapoor-Shailendra film collaboration era.

उनका सहयोग “आवारा” (1951) के साथ अपने शिखर पर पहुंचा, जहाँ शैलेंद्र की प्रतिभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। जब पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म की जटिल कहानी सुनाई, तो शैलेंद्र ने तुरंत उसके सार को एक ही पंक्ति में कैद कर लिया: “आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ” (मैं एक आवारा हूँ, या मैं उथल-पुथल में हूँ, आसमान का एक तारा हूँ)[4][11]। जटिल कहानियों को सरल, मार्मिक कविता में बदलने की यह उल्लेखनीय क्षमता ने अब्बास को चकित कर दिया और राज कपूर को शैलेंद्र की सिनेमाई प्रतिभा के बारे में आश्वस्त कर दिया।

गीत “आवारा हूँ” एक फिल्मी रचना से कहीं अधिक बन गया—यह एक सांस्कृतिक घटना में विकसित हुआ जिसे महाद्वीपों में सराहना मिली, विशेष रूप से सोवियत संघ और चीन में[1][6]। इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने शैलेंद्र को एक ऐसे गीतकार के रूप में स्थापित किया जिनके शब्द भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर सकते थे।

साहित्यिक शैली और दर्शन

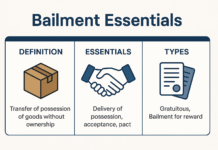

शैलेंद्र की लेखन शैली अपनी जानबूझकर की सरलता और पहुंच में क्रांतिकारी थी। कई समकालीन गीतकारों के विपरीत जो अलंकृत उर्दू शब्दावली और जटिल रूपकों को पसंद करते थे, शैलेंद्र ने रोजमर्रा की हिंदी (हिंदुस्तानी) में लिखा जो सामान्य लोग समझ और संबंधित हो सकते थे[4][12]। यह दृष्टिकोण उनकी मौलिक मान्यता को दर्शाता था कि कविता को साहित्यिक परिष्कार दिखाने के बजाय लोगों की सेवा करनी चाहिए।

उनके गीतों ने जो आलोचकों ने “ट्रेडमार्क लेखन शैली” कहा है, का प्रदर्शन किया जो सबसे सरल शब्दों में जटिल भावनाओं और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करती थी[13]। 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि कबीर के दोहों की तरह, शैलेंद्र की रचनाएँ आम श्रोताओं के लिए सुलभ रहते हुए गहरी दार्शनिक गहराई रखती थीं[13][11]। कबीर के साथ यह समानता कोई संयोग नहीं था—दोनों कवि आध्यात्मिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते थे।

Handwritten manuscript of lyrics attributed to lyricist Shailendra showcasing his artistic script and style.

शैलेंद्र की भाषा की सरलता परिष्कृत साहित्यिक तकनीकों और गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को छुपाती थी। “श्री 420” (1955) से “प्यार हुआ इकरार हुआ”, “अनाड़ी” (1959) से “किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार”, और “तीसरी कसम” (1966) से “साजन रे झूठ मत बोलो” जैसे गीत रोजमर्रा की शब्दावली का उपयोग करके दार्शनिक उत्कृष्ट कृतियाँ बनाने की उनकी क्षमता के उदाहरण थे[13][14]।

मुख्य सहयोग और यादगार रचनाएँ

जबकि राज कपूर और शंकर-जयकिशन के साथ शैलेंद्र का जुड़ाव उनके सबसे प्रसिद्ध कामों का उत्पादन करता था, उनके सहयोग इस मुख्य टीम से कहीं आगे तक फैले थे। संगीतकार सलिल चौधरी के साथ उनकी साझेदारी ने उल्लेखनीय परिणाम दिए, विशेष रूप से “दो बीघा जमीन” (1953) और कृति “मधुमती” (1958) में[15]। बाद वाली फिल्म का एल्बम हिंदी सिनेमा इतिहास में सबसे बेहतरीन में से एक माना जाता है, जिसमें “सुहाना सफर और यह मौसम हसीन” जैसे रत्न हैं।

“गाइड” (1965) में एस.डी. बर्मन के साथ उनके काम ने “मुसाफिर जाएगा कहाँ” जैसी दार्शनिक रचनाएँ पैदा कीं, जहाँ उन्होंने जीवन की यात्रा और अर्थ के बारे में अस्तित्ववादी प्रश्न उठाए[13]। बिमल रॉय के लिए, उन्होंने “बंदिनी” (1963) के लिए यादगार गीत बनाए, जिसमें “ओ मेरे माझी” शामिल है, जिसने उल्लेखनीय साहित्यिक गहराई को लोकप्रिय अपील के साथ जोड़ा[16]।

“श्री 420” का गीत “मेरा जूता है जापानी” विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि यह नव स्वतंत्र भारत के वैश्वीकरण के साथ जटिल संबंध को समेटते हुए सांस्कृतिक पहचान का दावा करता था। गीत के बोल—”मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी” (मेरे जूते जापानी हैं, ये पतलून अंग्रेजी हैं, सिर पर लाल टोपी रूसी है, फिर भी दिल हिंदुस्तानी है)—सांस्कृतिक गर्व का गीत बन गया[17][18]।

निर्माता और दुखद अंत

1961 में, शैलेंद्र ने “तीसरी कसम” (1966) के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जो फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कहानी “मारे गए गुलफाम” पर आधारित थी[1][15]। बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित और राज कपूर तथा वहीदा रहमान अभिनीत, यह फिल्म अर्थपूर्ण सिनेमा बनाने का शैलेंद्र का प्रयास था जो उनके कलात्मक और सामाजिक मूल्यों के साथ मेल खाता था।

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने और अंततः एक कल्ट क्लासिक के रूप में पहचाने जाने के बावजूद, “तीसरी कसम” एक व्यावसायिक आपदा थी[1][15]। फिल्म की असफलता ने शैलेंद्र को आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से तबाह कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपने गीतों के माध्यम से लाखों लोगों को खुशी दी थी, वह खुद को कर्ज और उन लोगों की धोखाधड़ी से दबा हुआ पाया जिन पर उसने भरोसा किया था[11][19]।

आर्थिक तनाव, फिल्म की असफलता के भावनात्मक आघात के साथ मिलकर, गंभीर स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बना[1][11]। शैलेंद्र अपने अवसाद और चिंता से निपटने के लिए शराब की ओर बढ़ते गए। उनकी अंतिम रचना, राज कपूर की “मेरा नाम जोकर” के लिए “जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ” (यहाँ जीना है, यहाँ मरना है, इसके अलावा कहाँ जाना है), उनकी मृत्यु के समय अधूरी रह गई[1][11]।

Vintage photograph of five men from RK Films team, likely including lyricist Shailendra, showcasing a classic Bollywood film industry setting.

14 दिसंबर, 1966 को—विडंबना यह कि राज कपूर का 42वाँ जन्मदिन था—शैलेंद्र का 43 साल की कम उम्र में निधन हो गया[11][19]। उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने बाद में अधूरा गीत पूरा किया, जो हिंदी सिनेमा की जीवन की अनिवार्यता के बारे में सबसे मार्मिक रचनाओं में से एक बन गई।

विरासत और प्रभाव

हिंदी सिनेमा पर शैलेंद्र का प्रभाव उनकी प्रभावशाली गीत संग्रह से कहीं आगे तक फैला है। उन्होंने मौलिक रूप से यह बदल दिया कि फिल्में दर्शकों के साथ कैसे संवाद करती हैं, यह साबित करते हुए कि परिष्कृत कलात्मकता जनता की अपील के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है। गीत लेखन के लिए उनके दृष्टिकोण ने लेखकों की बाद की पीढ़ियों को प्रेरित किया, गुलजार और जावेद अख्तर जैसी हस्तियाँ उनके गहरे प्रभाव को स्वीकार करती हैं[1][11]।

गुलजार ने बार-बार कहा है कि “शैलेंद्र हिंदी फिल्म उद्योग द्वारा उत्पन्न सबसे अच्छे गीतकार थे”[1]। जावेद अख्तर ने शैलेंद्र के काम को केवल गीत लेखन के बजाय साहित्य के रूप में सराहा है, उन्हें एक “सार्वजनिक दार्शनिक” के रूप में वर्णित करते हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के भीतर भारतीय समाज के लिए सही मूल्यों को एम्बेड किया[4]। ये मूल्यांकन उनकी कलात्मक दृष्टि के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं।

“आवारा हूँ” जैसे गीतों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने हिंदी सिनेमा की वैश्विक पहुंच की क्षमता का प्रदर्शन किया। सोवियत संघ, चीन और अन्य देशों में गीत की लोकप्रियता ने साबित किया कि प्रामाणिक कलात्मक अभिव्यक्ति राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर सकती है[1][6]। 2016 में, उनकी रचना “मेरा जूता है जापानी” को हॉलीवुड फिल्म “डेडपूल” में फीचर किया गया, जिससे उनका काम नए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पेश किया गया[1]।

शैलेंद्र के योगदान की समकालीन मान्यता बढ़ती जा रही है। 2016 में, मथुरा में एक सड़क का नाम उनके सम्मान में “गीतकार-जनकवि शैलेंद्र मार्ग” रखा गया[1]। शैक्षणिक अध्ययन उनके काम की साहित्यिक योग्यता और सामाजिक महत्व की बढ़ती जांच कर रहे हैं, उन्हें शास्त्रीय भारतीय कविता परंपराओं और आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति के बीच एक पुल के रूप में पहचान रहे हैं।

निष्कर्ष

शैलेंद्र की जीवन कहानी कला की परिवर्तनकारी शक्ति को सामाजिक बाधाओं को पार करने और सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों से बात करने की मूर्त रूप देती है। एक भेदभाव झेलने वाले दलित बच्चे की उत्पत्ति से हिंदी सिनेमा के सबसे प्रिय गीतकार की स्थिति तक का उनका सफर व्यक्तिगत जीत और लोकप्रिय संस्कृति की लोकतांत्रिक क्षमता दोनों को दर्शाता है।

उनकी स्थायी विरासत न केवल उन सैकड़ों गीतों में निहित है जो उनके निर्माण के दशकों बाद भी श्रोताओं को प्रभावित करते रहते हैं, बल्कि उनके इस प्रदर्शन में भी है कि कलात्मक उत्कृष्टता और सामाजिक चेतना परस्पर अनन्य नहीं हैं। अपने सरल लेकिन गहरे शब्दों के माध्यम से, शैलेंद्र ने सामान्य लोगों की आशाओं, सपनों और संघर्षों को आवाज दी, साथ ही लोकप्रिय सिनेमा को साहित्य के क्षेत्र में ऊंचा उठाया।

जिस व्यक्ति ने एक बार घोषणा की थी कि वे अपनी कविता के साथ “भारत के लोगों को जगाना” चाहते हैं, वे अपने सबसे बड़े सपनों से कहीं आगे सफल हुए[3]। उनके गीत भारतीय सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं, अतीत और वर्तमान के बीच, कल के संघर्षों और आज की आकांक्षाओं के बीच पुल का काम करते हैं। एक ऐसे उद्योग में जो अक्सर सामग्री पर व्यावसायिकता के लिए आलोचना करता है, शैलेंद्र का काम दिलों को हिलाने और दिमाग बदलने के लिए प्रामाणिक कलात्मक अभिव्यक्ति की शक्ति के एक स्थायी प्रमाण के रूप में खड़ा है।

- https://en.wikipedia.org/wiki/Shailendra_(lyricist)

- https://theprint.in/feature/shailendra-everymans-lyricist-who-turned-into-raj-kapoors-pushkin/724931/

- https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/tracking-the-journey-of-a-cr-welder-who-became-hindi-cinema-s-literary-icon-101699185040666.html

- https://sangeetgalaxy.co.in/paper/shailendra-the-best-lyricist-in-hindi-cinema/

- https://theprint.in/theprint-profile/shailendra-the-leftist-poet-and-dalit-genius-whose-lyrics-define-beauty-of-simplicity/335262/

- https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/music/news/engineer-songsmith-revolutionary-shailendra-died-young-to-live-forever/articleshow/93904140.cms

- https://www.youtube.com/watch?v=mWFxYBGXWYs

- https://www.tribuneindia.com/news/amritsar/recalling-peoples-poet-shailendra-in-raj-kapoors-centenary-year/

- https://www.news18.com/entertainment/bollywood/how-raj-kapoor-reacted-when-shailendra-died-on-filmmakers-42nd-birthday-7719319.html

- https://www.nationalheraldindia.com/art-and-culture/shailendra-raj-kapoors-pushkin-and-hindi-cinemas-poet-of-the-people

- https://www.boloji.com/articles/53395/kaviraj-shailendra-a-tribute–1

- https://www.swaraalap.com/the-luminaries/representation-of-common-man-in-shailendras-lyrics/

- https://www.nationalheraldindia.com/cafe/remembering-shailendra-perish-for-love-that-is-life

- https://learningandcreativity.com/silhouette/songs-of-shailendra/

- https://mavrix.in/2017/12/the-best-of-shailendra/

- https://kaykay46.wordpress.com/2023/08/31/remembering-shailendra-part-1/

- https://www.youtube.com/watch?v=YgFtgGt8pL0

- https://www.youtube.com/watch?v=fy7P_Uu3alA

- https://www.youtube.com/watch?v=yGGP5B_rNBA