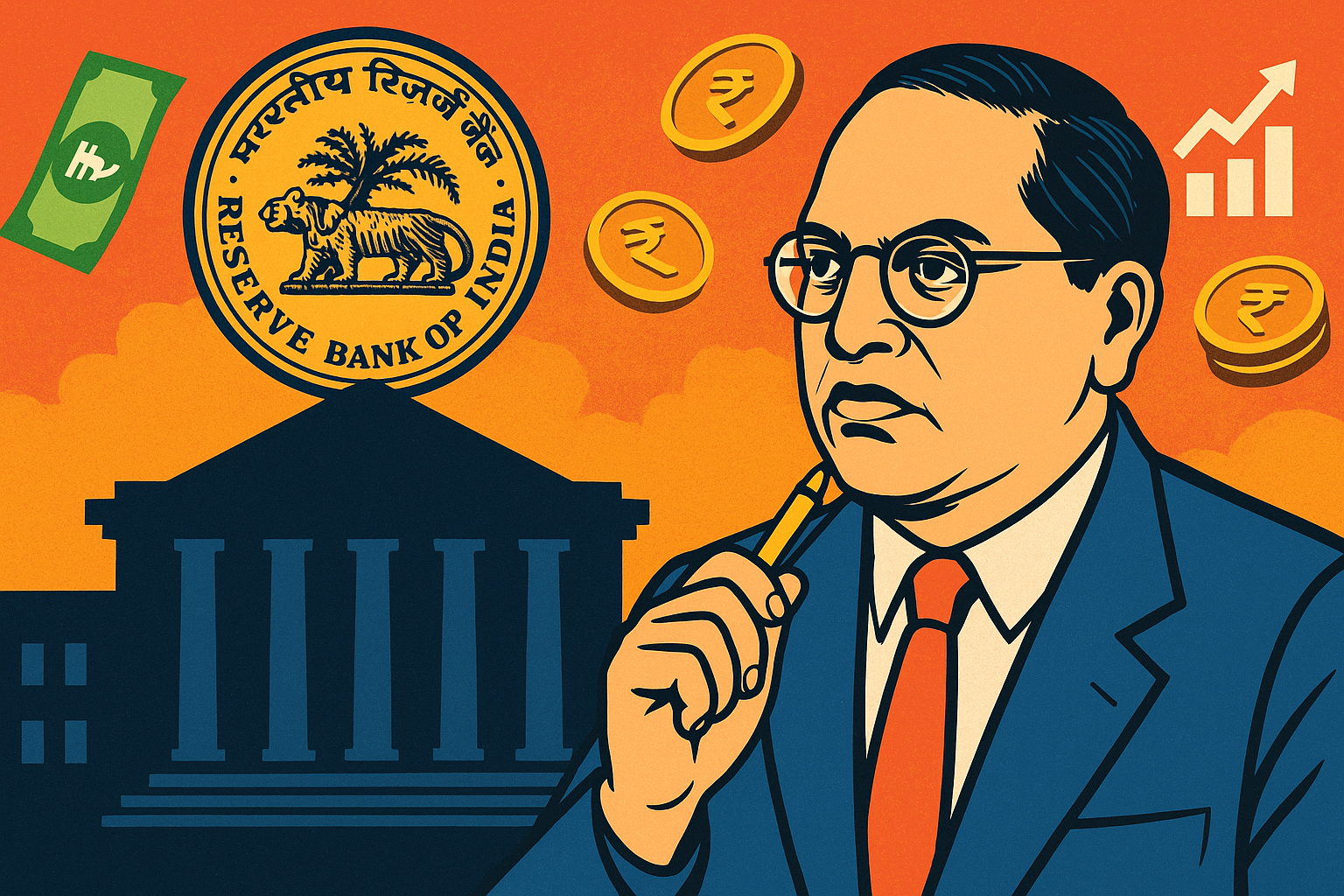

रिज़र्व बैंक के वास्तुकार: अम्बेडकर की आर्थिक राजनीति और भारत की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की भारत के आर्थिक ढांचे को आकार देने में भूमिका उनके भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध योगदान से कहीं व्यापक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त एक कठोर प्रशिक्षित अर्थशास्त्री के रूप में, अम्बेडकर ने बौद्धिक और संस्थागत आधार तैयार किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की वित्तीय संप्रभुता और आर्थिक शासन को परिभाषित करेगा। “रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और समाधान” (1923) जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से व्यक्त उनकी दूरदर्शी आर्थिक राजनीति ने न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना को प्रभावित किया बल्कि राजकोषीय संघवाद, मौद्रिक स्थिरता और समावेशी विकास के सिद्धांत भी स्थापित किए जो आज भी भारत की आर्थिक नीति ढांचे का मार्गदर्शन करते रहते हैं।[1][2][3]

The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935, as shown by its official emblem and founding date.

मौद्रिक दूरदर्शी: औपनिवेशिक आलोचना से केंद्रीय बैंकिंग तक

रुपये की समस्या और मुद्रा संप्रभुता

अम्बेडकर की आर्थिक वास्तुकार के रूप में यात्रा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके डॉक्टरेट शोध प्रबंध “रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और समाधान” से शुरू हुई, जो 1923 में प्रस्तुत किया गया था। यह अग्रणी कार्य केवल शैक्षणिक विश्लेषण से कहीं अधिक था—यह औपनिवेशिक मौद्रिक शोषण की कड़ी निंदा और भारत की आर्थिक मुक्ति के लिए एक खाका था। जब भारतीय रुपया ब्रिटिश हितों से जुड़ा हुआ था और औपनिवेशिक व्यापार के पक्ष में हेरफेर किया जाता था, अम्बेडकर ने उस व्यवस्थित मुद्रा अस्थिरता को उजागर किया जो भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान करती थी और आम नागरिकों की क्रय शक्ति को कमजोर करती थी।[1][4][5][6][7]

इस शोध प्रबंध में अम्बेडकर की मौद्रिक अर्थशास्त्र की गहरी समझ का प्रदर्शन था, जो उन सैद्धांतिक ढांचों का पूर्वानुमान लगाता था जो बाद में पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किए जाएंगे। उनके विश्लेषण में इरविंग फिशर के मुद्रा की मात्रा सिद्धांत और नट विक्सेल के प्राकृतिक ब्याज दर सिद्धांत के साथ उल्लेखनीय संरेखण दिखाया गया, फिर भी यह औपनिवेशिक भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं में अनूठी रूप से आधारित था। अपने समकालीनों के विपरीत जो मुख्यतः व्यापारिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते थे, अम्बेडकर ने विनिमय दर नीति के वितरणात्मक परिणामों पर जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि मौद्रिक अस्थिरता मुद्रास्फीति और वास्तविक मजदूरी में कमी के माध्यम से गरीबों और श्रमिक वर्गों को असानुपातिक रूप से नुकसान पहुंचाती है।[2][4][8]

व्यापारिक और कमाने वाले दोनों वर्गों के हितों को संतुलित करते हुए, रुपये के सीमित अवमूल्यन के लिए अम्बेडकर की प्राथमिकता आर्थिक न्याय की उनकी परिष्कृत समझ को दर्शाती है। जैसा कि उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के समक्ष गवाही देते हुए कहा था, “अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि कम विनिमय से कोई लाभ उत्पन्न होता है, तो यह लाभ कहाँ से आता है? यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि यह लाभ राष्ट्र के लिए बाहर से आने वाला लाभ नहीं है, बल्कि देश में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की कीमत पर प्राप्त किया गया लाभ है”।[4][8][9]

हिल्टन यंग आयोग और संस्थागत उत्पत्ति

अम्बेडकर के मौद्रिक विश्लेषण का परिवर्तनकारी प्रभाव तब स्पष्ट हुआ जब भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग, जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है, 1925-26 में भारत आया। इस आयोग के हर सदस्य के पास अम्बेडकर की पुस्तक “रुपये की समस्या” की एक प्रति थी, जो मुद्रा और वित्त चर्चाओं में इस कार्य की आधिकारिक स्थिति का प्रमाण है। केंद्रीय बैंकिंग संस्था के माध्यम से मौद्रिक स्थिरता के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आयोग के समक्ष अम्बेडकर की विस्तृत गवाही आयोग की सिफारिशों को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुई।[1][3][9][10][11]

अम्बेडकर के ढांचे से भारी प्रभावित आयोग की 1926 रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत को परेशान करने वाली मुद्रा और ऋण नियंत्रण की द्विमुखता को संबोधित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। यह सिफारिश 1934 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के पारित होने और 1 अप्रैल, 1935 को आरबीआई की औपचारिक स्थापना के रूप में परिणत हुई। जबकि अम्बेडकर को उनकी आधारशिला भूमिका के लिए कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिली, आरबीआई के संस्थागत डीएनए में उनके आर्थिक दर्शन की अमिट छाप थी।[6][7][10][12][13][1]

Timeline of Dr. B.R. Ambedkar’s Key Economic Contributions (1916-1951)

राजकोषीय संघवाद: लोकतांत्रिक आवश्यकता के रूप में विकेंद्रीकरण

प्रांतीय वित्त और संवैधानिक अर्थशास्त्र

अम्बेडकर का भारत के आर्थिक ढांचे में दूसरा प्रमुख योगदान उनकी कृति “ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास” (1925) के माध्यम से आया, जिसने स्वतंत्र भारत में राजकोषीय संघवाद के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार किया। स्वतंत्रता से बहुत पहले, अम्बेडकर ने पहचान लिया कि केंद्रीकृत राजस्व संग्रह क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाता है और प्रांतों को स्थानीय विकास के लिए आवश्यक स्वायत्तता से वंचित करता है। क्षेत्रीय आर्थिक समानता बढ़ाने के लिए राजकोषीय शक्ति के विकेंद्रीकरण की उनकी वकालत अत्यंत दूरदर्शी साबित हुई, जो बाद में रिचर्ड मसग्रेव और वालेस ओट्स जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा औपचारिक रूप दिए गए राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का पूर्वानुमान लगाती थी।[2][14][15]

राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए अम्बेडकर का दृष्टिकोण केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहराई से लोकतांत्रिक था। वे समझते थे कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना, प्रांतीय सरकारें अपने मतदाताओं की प्रभावी सेवा नहीं कर सकतीं या स्थानीय विकास चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकतीं। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में वित्त आयोग के लिए उनका प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में अभिव्यक्त होगा।[15][16]

अम्बेडकर के राजकोषीय संघवाद की समकालीन प्रासंगिकता भारत की विकसित होती संघीय संरचना में स्पष्ट है। सांख्यिकीय डेटा से पता चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य व्यय 1950 में 29% से बढ़कर 2022 में लगभग 60% हो गया है, जो विकेंद्रीकरण के अम्बेडकर के सिद्धांत और आर्थिक शासन में राज्यों के बढ़ते महत्व को मान्य करता है। यह प्रक्षेपवक्र सहकारी संघवाद के लिए उनके दृष्टिकोण के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है, जहां केंद्र सरकार वित्तीय शक्ति पर एकाधिकार नहीं रखेगी बल्कि संतुलित राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में काम करेगी।[2]

वित्त आयोग की विरासत

वित्त आयोग के लिए अम्बेडकर की संवैधानिक वकालत उनके सबसे स्थायी संस्थागत योगदानों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के मसौदे के दौरान, उन्होंने राजकोषीय केंद्रीकरण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस निकाय के लिए भावुक तर्क दिया कि राज्यों के पास अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। उनकी यह समझ कि “अच्छा प्रशासन अच्छे वित्त पर निर्भर करता है, क्योंकि वित्त पूरी प्रशासनिक मशीन का ईंधन है” भारत के संघीय राजकोषीय ढांचे में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।[15][17][18]

अनुक्रमिक वित्त आयोगों ने अपने विकसित होते जनादेश और विस्तारित दायरे के माध्यम से अम्बेडकर के दृष्टिकोण को संचालित किया है। बुनियादी विकास पर केंद्रित पहले वित्त आयोग से लेकर जीएसटी मुआवजे, स्थानीय निकाय अनुदान और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों को शामिल करने वाले 15वें वित्त आयोग के व्यापक दृष्टिकोण तक, प्रत्येक आयोग ने उस आधारभूत ढांचे पर निर्माण किया है जिसकी अम्बेडकर ने परिकल्पना की थी। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को संबोधित करने, समष्टि आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में वित्त आयोग की भूमिका संघीय वित्त की उस परिष्कृत समझ को दर्शाती है जो अम्बेडकर संवैधानिक डिजाइन में लाए थे।[16][15]

श्रम राजनीति और औद्योगिक लोकतंत्र

क्रांतिकारी श्रम सुधार

1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में अम्बेडकर का कार्यकाल भारत के औद्योगिक संबंधों और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने अग्रणी सुधार शुरू किए जो स्वतंत्रता के बाद की श्रम नीति की नींव स्थापित करेंगे, जिसमें 8 घंटे का कार्यदिवस, समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ, और कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि प्रणालियों के माध्यम से व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान शामिल थे।[2][19][20]

इन श्रम सुधारों ने अम्बेडकर के व्यापक आर्थिक दर्शन को दर्शाया कि आर्थिक लोकतंत्र—जिसकी विशेषता निष्पक्ष मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकार हैं—राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक था। उनके दृष्टिकोण ने अमर्त्य सेन के बाद के स्वतंत्रता के रूप में विकास के सिद्धांतों का पूर्वानुमान लगाया, यह पहचानते हुए कि सच्ची मुक्ति के लिए केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और गरिमा की आवश्यकता थी। प्रारंभिक विकासात्मक अर्थशास्त्र की अधिकांश धारणाओं के विपरीत, अम्बेडकर ने विकास के एक तल-ऊपर मॉडल की परिकल्पना की जहां हाशिए पर रहने वालों का सशक्तिकरण नैतिक रूप से आवश्यक और आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण दोनों था।[2]

अम्बेडकर के श्रम दृष्टिकोण की समकालीन प्रासंगिकता आधुनिक भारत के व्यापक श्रम संहिताओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्पष्ट है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, न्यूनतम मजदूरी कानून, और गिग श्रमिकों के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा कवरेज सभी अपनी दार्शनिक जड़ें उन सिद्धांतों में पाते हैं जो अम्बेडकर ने श्रम सदस्य के रूप में अपने परिवर्तनकारी कार्यकाल के दौरान स्थापित किए थे

। श्रमिक गरिमा और आर्थिक न्याय पर उनका जोर भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था में सभ्य कार्य, आय सुरक्षा और रोजगार के भविष्य के बारे में बहस को जानकारी देना जारी रखता है।

औद्योगिक नीति और राज्य-नेतृत्व वाला विकास

औद्योगीकरण के लिए अम्बेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन के उनके दृष्टिकोण के साथ अनूठी रूप से एकीकृत था। वे औद्योगिक विकास को केवल आर्थिक आवश्यकता के रूप में नहीं बल्कि जाति पदानुक्रमों को खत्म करने और सामाजिक संगठन के नए पैटर्न बनाने के उपकरण के रूप में देखते थे। राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण, सामूहिक खेती और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए उनकी वकालत भारतीय अर्थव्यवस्था को सामंती-औपनिवेशिक ढांचे से सहभागी लोकतंत्र और आर्थिक नागरिकता के ढांचे में पुनर्गठित करने के एक व्यवस्थित प्रयास को दर्शाती है।[2][20][21]

अपनी कृति “राज्य और अल्पसंख्यक” (1941) में, अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद के एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की जो राज्य पर दायित्व रखता है कि वह आर्थिक जीवन की योजना इस तरह से बनाए जो उत्पादकता को अधिकतम करे जबकि धन के समान वितरण को सुनिश्चित करे। बुनियादी उद्योगों, कृषि भूमि और प्रमुख अवसंरचना के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके प्रस्ताव निरंकुश पूंजीवाद और सत्तावादी साम्यवाद दोनों के लिए एक बोल्ड विकल्प का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत करते थे।[20][21]

मौद्रिक दर्शन और मुद्रास्फीति सुरक्षा

कमजोर वर्गों के लिए वित्त का लोकतंत्रीकरण

अम्बेडकर का मौद्रिक दर्शन इस दृढ़ विश्वास में गहराई से निहित था कि वित्तीय संरचनाओं को आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों के हितों की सेवा करनी चाहिए। मौद्रिक अस्थिरता की उनकी आलोचना तकनीकी समष्टि आर्थिक विश्लेषण से आगे बढ़कर मजदूरों, किसानों और श्रमिक वर्ग के जीवित अनुभवों में आधारित नैतिक और सामाजिक-राजनीतिक आयामों को शामिल करती थी। “रुपये की समस्या” में, उन्होंने जोर दिया कि मुद्रास्फीति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिगामी रूप से कार्य करती है, क्योंकि जिनके पास पूंजी भंडार, मजदूरी सूचकांक या सौदेबाजी की शक्ति नहीं है, वे बढ़ती कीमतों का खामिया भुगतते हैं जबकि उनकी वास्तविक आय घट जाती है।[2][9][22][23]

यह अंतर्दृष्टि मुद्रास्फीति के वितरणात्मक परिणामों के बारे में आधुनिक चिंताओं का पूर्वानुमान लगाती है, अम्बेडकर को संस्थागत अर्थशास्त्रियों और प्रारंभिक कीनेसियनों के करीब लाती है जिन्होंने अमूर्त पूंजी बाजारों के बजाय वास्तविक अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। उनका यह विश्वास कि वित्तीय स्थिरता को गरीबों की रक्षा के लिए मूल्य नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए, आधुनिक कल्याणकारी-उन्मुख केंद्रीय बैंकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के समकालीन ढांचे के समानांतर है।[2]

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (एफआईटीएफ) को अपनाना, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य और ±2% सहनशीलता बैंड के साथ, अम्बेडकर के प्रारंभिक दृष्टिकोण की दीर्घकालिक प्राप्ति के रूप में देखा जा सकता है। मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नियंत्रित करके और जनसंख्या को अस्थिर मूल्य अस्थिरता से बचाकर, विशेषकर औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के बाहर के लोगों को, एफआईटीएफ उस सुरक्षात्मक मौद्रिक दर्शन को मूर्त रूप देता है जिसकी अम्बेडकर ने लगभग एक सदी पहले वकालत की थी।[23][2]

Relevance of Ambedkar’s Economic Ideas to Modern Indian Institutions

समकालीन मौद्रिक प्रासंगिकता

अम्बेडकर के मौद्रिक चिंतन की स्थायी प्रासंगिकता भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिक स्वायत्तता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर विकास में स्पष्ट है। नियम-आधारित मौद्रिक प्रबंधन पर उनका जोर, आर्थिक बुनियादी बातों से जुड़े स्वचालित मौद्रिक समायोजन की वकालत करते हुए विवेकाधीन हस्तक्षेपों के खिलाफ चेतावनी देना, केंद्रीय बैंक स्वतंत्रता और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के बारे में समकालीन बहसों में अभिव्यक्त होता है।[23]

आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग प्रथाएं तेजी से मौद्रिक स्थिरता के उन सामाजिक आयामों को पहचान रही हैं जिन्हें अम्बेडकर ने पहचाना था। आरबीआई के वित्तीय समावेशन, रोजगार विचार और सतत विकास को शामिल करने के विस्तारित जनादेश मौद्रिक शासन के उस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो अम्बेडकर ने व्यक्त किया था, जहां केंद्रीय बैंक केवल मुद्रास्फीति से लड़ने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्थानों के रूप में सेवा करते हैं।[2][23]

कृषि अर्थशास्त्र और भूमि सुधार

भूमि नीति के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन

कृषि अर्थशास्त्र के साथ अम्बेडकर का जुड़ाव, अपने 1918 के पत्र “भारत में छोटी जोत और उनके उपचार” से शुरू होकर, भूमि कार्यकाल, उत्पादकता और सामाजिक न्याय के बीच संबंध की एक परिष्कृत समझ का प्रदर्शन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की कृषि समस्याओं का समाधान केवल खेत के आकार बढ़ाने में नहीं बल्कि सहकारी खेती व्यवस्था के साथ पर्याप्त पूंजी और श्रम इनपुट द्वारा समर्थित गहन खेती में निहित है।[24][25][26][27]

उनका विश्लेषण अत्यंत दूरदर्शी था, आर्थर लुईस के द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल का 36 साल पहले पूर्वानुमान लगाते हुए, जिसके लिए लुईस को 1979 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अम्बेडकर की यह अंतर्दृष्टि कि औद्योगीकरण “भारत की कृषि समस्याओं के लिए सबसे मजबूत उपाय” था, इस समझ को दर्शाती है कि अतिरिक्त कृषि श्रम को वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता थी जबकि शेष भूमि में बेहतर तकनीक और सहकारी संगठन के साथ गहन खेती की आवश्यकता थी।[25][24]

अम्बेडकर का भूमि सुधार दर्शन सामाजिक परिवर्तन के उनके व्यापक दृष्टिकोण से अटूट रूप से जुड़ा था। उन्होंने कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती को ऐतिहासिक रूप से हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाते हुए जमींदार वर्गों के एकाधिकार को तोड़ने के तंत्र के रूप में प्रस्तावित किया। दलितों के लिए अलग बस्तियों और सरकारी बंजर भूमि के पुनर्वितरण के लिए उनकी वकालत आर्थिक नीति और सामाजिक मुक्ति रणनीति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, यह पहचानते हुए कि भूमि नियंत्रण जाति उत्पीड़न के लिए मौलिक था।[20][21][26]

जल संसाधन और अवसंरचना विकास

कृषि विकास के लिए अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण जल संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना नीति तक विस्तारित था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में, उन्होंने दामोदर और हीराकुंड बांधों जैसी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं का समर्थन किया, उन्हें सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्रीय विकास के लिए एकीकृत समाधान के रूप में देखते हुए। अवसंरचना विकास पर यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण युद्ध के बाद के विकासवादी राज्य मॉडल को दर्शाता है और भारत के स्वतंत्रता के बाद के औद्योगिक और कृषि परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।[2][28]

जल संसाधन प्रबंधन के लिए उनका दृष्टिकोण तकनीकी और सामाजिक दोनों था, यह पहचानते हुए कि जल संसाधनों पर नियंत्रण कृषि उत्पादकता और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय जल नीति और नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के बारे में समकालीन बहसें जल प्रबंधन के उस एकीकृत दृष्टिकोण से निकलती रहती हैं जिसे अम्बेडकर ने अग्रणी बनाया था।

शैक्षणिक अर्थशास्त्र और मानव पूंजी निर्माण

आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में शिक्षा

आर्थिक सशक्तिकरण के वाहन के रूप में शिक्षा के लिए अम्बेडकर की प्रतिबद्धता पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्थानों की स्थापना और तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए उनकी निरंतर वकालत में स्पष्ट थी। धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक शिक्षा पर उनका जोर सीधे ज्ञान पर जाति एकाधिकार को चुनौती देता था और आर्थिक भागीदारी की नींव के रूप में सीखने तक लोकतांत्रिक पहुंच की मांग करता था।[2][20]

उनका शैक्षणिक दर्शन मानव पूंजी सिद्धांत का पूर्वानुमान लगाता है, यह पहचानते हुए कि शिक्षा में निवेश व्यक्तिगत उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में सुधार करता है, गैरी बेकर द्वारा इन अवधारणाओं को औपचारिक रूप देने से दशकों पहले। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक जांच के लिए अम्बेडकर की वकालत उनकी इस समझ को दर्शाती है कि ज्ञान शक्ति है और शैक्षणिक पहुंच आर्थिक न्याय के लिए मौलिक है।[2]

अम्बेडकर के शैक्षणिक दृष्टिकोण की समकालीन प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी नीतियों में स्पष्ट है, जिसमें तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और समावेशी पहुंच पर जोर दिया गया है। उनकी यह अंतर्दृष्टि कि शैक्षणिक सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण की पूर्व शर्त है, मानव पूंजी विकास और समावेशी विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण को जानकारी देना जारी रखती है।

वैश्विक प्रासंगिकता और समकालीन समानताएं

विकास लक्ष्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संरेखण

अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन समकालीन वैश्विक मानकों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ उल्लेखनीय संरेखण प्रदर्शित करता है। सार्वभौमिक शिक्षा, गरिमापूर्ण कार्य, न्यायसंगत आय वितरण और संस्थान निर्माण पर उनका फोकस गरीबी कमी, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, और कम असमानताओं से संबंधित एसडीजी ढांचे के साथ प्रबल रूप से प्रतिध्वनित होता है।[2]

साक्ष्य-आधारित नीति, सहभागी शासन और राज्य जवाबदेही पर उनका आग्रह विकासात्मक अर्थशास्त्र और सार्वजनिक प्रशासन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है। इसके अलावा, आर्थिक न्याय के लिए अम्बेडकर का दृष्टिकोन असमानता और सामाजिक बहिष्करण से जूझ रहे विकासशील राष्ट्रों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है, नवउदारवादी बाजार कट्टरवाद और सत्तावादी राज्य नियंत्रण दोनों के विकल्प प्रदान करता है।[2]

समकालीन आर्थिक नीति के लिए सबक

अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन की बौद्धिक परिष्कारता, शास्त्रीय सिद्धांत को स्वदेशी वास्तविकताओं के साथ जोड़कर, उनके कार्य को समकालीन उत्तर-औपनिवेशिक प्रवचन में विशेष रूप से प्रासंगिक बनाती है। न्याय और समावेश पर ध्यान बनाए रखते हुए पश्चिमी आर्थिक मॉडल को भारतीय संदर्भों के अनुकूल बनाने का उनका संकर दृष्टिकोन आधुनिक नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो संदर्भ-विशिष्ट विकास रणनीतियों की तलाश कर रहे हैं।[2]

दक्षिण अफ्रीका से ब्राजील से फिलीपींस तक, वैश्विक दक्षिण के देश नीति डिजाइन में आर्थिक न्याय को एकीकृत करने के अम्बेडकर के मॉडल से सीख सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, राजकोषीय संघवाद और समावेशी विकास का उनका दृष्टिकोन असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक बहिष्करण की निरंतर चुनौतियों से निपटने के लिए ढांचे प्रदान करता है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को परेशान करना जारी रखती हैं।[2]

निष्कर्ष: आर्थिक न्याय का स्थायी ढांचा

रिज़र्व बैंक के वास्तुकार के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था में उनके योगदान से कहीं व्यापक है। उनकी व्यापक आर्थिक राजनीति मौद्रिक नीति, राजकोषीय संघवाद, श्रम अधिकार, कृषि विकास और शैक्षणिक सशक्तिकरण को शामिल करती है, आर्थिक न्याय के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करती है जो भारत की विकास प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करना जारी रखती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे से लेकर संघीय संसाधन वितरण में वित्त आयोग की भूमिका तक, व्यापक श्रम संहिताओं से वित्तीय समावेशन पहलों तक, आधुनिक भारत के संस्थागत डीएनए में अम्बेडकर के आर्थिक दृष्टिकोन की अमिट छाप है।[1][2]

उनका कार्य तकनीकी विशेषज्ञता और नैतिक प्रतिबद्धता का एक दुर्लभ संगम दर्शाता है, यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक नीति को केवल दक्षता ही नहीं बल्कि न्याय, गरिमा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की सेवा करनी चाहिए। जैसे-जैसे भारत निरंतर असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों से निपटते हुए एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी यात्रा जारी रखता है, अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के लिए ऐतिहासिक आधार और समकालीन मार्गदर्शन दोनों प्रदान करता है।

अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, असमानता, वित्तीय अस्थिरता और सतत विकास के साथ वैश्विक समुदाय के चल रहे संघर्षों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आर्थिक राजनीति का उनका दृष्टिकोन—संस्थागत अखंडता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी में आधारित—आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लगभग एक सदी पहले था, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक सुधारकों को प्रेरणा देना जारी रखता है।

- https://en.themooknayak.com/bahujan-nayak/dalit-history-month-dr-ambedkars-significant-role-in-establishing-the-reserve-bank-of-india

- https://ssjar.singhpublication.com/index.php/ojs/article/download/236/478/617

- https://drambedkarbooks.com/2012/06/17/dr-b-r-ambedkar-on-indian-currency-and-rbi/

- https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2207075.pdf

- https://www.allaboutambedkaronline.com/post/a-critical-overview-of-the-problem-of-the-rupee

- https://en.themooknayak.com/bahujan-nayak/100-years-of-the-problem-of-rupee-dr-br-ambedkars-historic-thesis-shapes-indias-economic-future

- https://dalittimes.in/dr-b-r-ambedkar-and-the-reserve-bank-of-india-the-forgotten-intellectual-architect/

- https://organiser.org/2024/12/15/269185/bharat/the-rupee-saga-relevance-of-ambedkars-economic-thought-after-100-years/

- https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/75097/1/Unit-7.pdf

- https://velivada.com/2017/04/01/dr-ambedkars-role-in-the-formation-of-reserve-bank-of-india/

- https://drambedkarbooks.com/wp-content/uploads/2009/03/statement-of-evidence-to-the-royal-commission-on-indian-currency.doc

- https://civils.pteducation.com/2021/09/UPSC-IAS-exam-preparation-Establishment-of-the-RBI.html

- https://www.thedemocrat.in/india/the-vision-and-policies-of-dr–babasaheb-ambedkar-behind-the-establishment-of-the-reserve-bank/article-15726

- https://ssjar.singhpublication.com/index.php/ojs/article/download/236/479?inline=1

- https://www.jetir.org/papers/JETIR2207032.pdf

- https://nipfp.org.in/media/medialibrary/2019/01/WP_252_2019.pdf

- https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/css-and-fiscal-federalism

- https://www.drbrambedkarcollege.ac.in/uploads/publications/Academia-The Rising India & Economic Thinking of Dr Ambedkar.pdf

- https://blog.lukmaanias.com/2025/04/21/dr-b-r-ambedkar-the-architect-of-modern-india-his-ideology-struggle-and-enduring-relevance/

- https://www.isca.in/IJSS/Archive/v2/i8/6.ISCA-IRJSS-2013-113.pdf

- https://www.ijfmr.com/papers/2024/4/24174.pdf

- https://euroasiapub.org/wp-content/uploads/134Nov17DhaniIJMR.pdf

- https://www.aarhat.com/download-article/4056/

- https://azimpremjiuniversity.edu.in/indian-economists/b-r-ambedkar

- https://www.onlineresearchjournals.com/aajoss/art/60.pdf

- https://ras.org.in/index.php?Article=b_r_ambedkar_on_caste_and_land_relations_in_india

- https://www.roundtableindia.co.in/long-neglected-ambedkar-s-philosophy-on-land-reform-and-agricultural-development/

- https://ambedkarinternationalcenter.org/2020/11/dr-b-r-ambedkar-a-veritable-phenomenon/