अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों चुना: गरिमा की एक खाका

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धर्म में रूपांतरण आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों में से एक है। जब नागपुर में लगभग 3,80,000 दलितों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो यह केवल एक धार्मिक समारोह से कहीं अधिक था—यह सदियों के जाति-आधारित उत्पीड़न के विरुद्ध एक क्रांतिकारी विद्रोह और मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त करने की एक रणनीतिक खाका था। अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का चुनाव अर्थ की आध्यात्मिक खोज और उनके समुदाय को उनकी दासता की धर्मशास्त्रीय नींव से मुक्त करने के लिए एक सोची-समझी राजनीतिक चाल दोनों था।[1][2][3]

Deekshabhoomi in Nagpur, the monument marking Dr. B.R. Ambedkar’s mass conversion to Buddhism, symbolizing dignity and spiritual renewal.

रूपांतरण की रणनीतिक संरचना

ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध राजनीतिक विरोध

अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण मूल रूप से हिंदू जाति प्रथा को उसकी जड़ों से चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक रणनीतिक राजनीतिक कृत्य था। 1935 की शुरुआत में, गुजराती गांव में अछूतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के बाद, अम्बेडकर ने घोषणा की थी: “यदि हम किसी अन्य धर्म के सदस्य होते तो कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करने का साहस नहीं करता”। इस कथन ने उनकी इस समझ को स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में धार्मिक पहचान सामाजिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी।[1][4][5]

सामूहिक धर्मांतरण हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक “राजनीतिक विरोध” का प्रतिनिधित्व करता था जिसे विद्वान इस तरह परिभाषित करते हैं। अम्बेडकर ने पहचाना था कि जाति प्रथा अपनी वैधता हिंदू धर्मग्रंथों से प्राप्त करती है, विशेष रूप से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से, जो सामाजिक पदानुक्रम और अस्पृश्यता को पवित्र मानते थे। बौद्ध धर्म में रूपांतरण करके, वे जाति उत्पीड़न की धर्मशास्त्रीय नींव पर प्रहार कर रहे थे, प्रभावी रूप से उस धार्मिक अधिकार को अवैध बना रहे थे जो दलित दासता को न्यायसंगत ठहराती थी।[3][6][7][1]

नवयान बौद्ध धर्म के माध्यम से सामूहिक पहचान का निर्माण

अम्बेडकर की रणनीतिक प्रतिभा नवयान या “नव-बौद्ध धर्म” के निर्माण में निहित थी—बौद्ध धर्म की एक अलग व्याख्या जो उनके समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती थी। पारंपरिक बौद्ध संप्रदायों के विपरीत, नवयान बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष के बजाय सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इस पुनर्निर्धारण ने दलितों को एक नई सामूहिक पहचान अपनाने की अनुमति दी जो धार्मिक रूप से वैध और राजनीतिक रूप से सशक्त दोनों थी।[7][8][9][10]

नागपुर में धर्मांतरण समारोह को इसके प्रतीकात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक आयोजित किया गया था। अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर का चुनाव किया—सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण की पारंपरिक तारीख—अपने आंदोलन को बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक शाही संरक्षण से जोड़ने के लिए। उन्होंने नागपुर को स्थान के रूप में चुना क्योंकि यह नाग लोगों से जुड़ा था, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म का समर्थन किया था और आर्य वर्चस्व का विरोध किया था। इन रणनीतिक विकल्पों ने धर्मांतरण को एक मात्र धार्मिक अनुष्ठान से सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरोध के कथन तक पहुंचाया।[4][11][12]

Historic 1956 mass conversion ceremony led by Dr. B.R. Ambedkar in Nagpur, marking his and followers’ embrace of Buddhism.

बाईस प्रतिज्ञाएं: मुक्ति का घोषणापत्र

धर्मांतरण समारोह के दौरान अम्बेडकर द्वारा दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धार्मिक अधिकार और सामाजिक पदानुक्रम की एक व्यापक अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व किया। ये प्रतिज्ञाएं केवल आध्यात्मिक प्रतिबद्धताएं नहीं थीं बल्कि एक राजनीतिक घोषणापत्र का गठन करती थीं जो जाति उत्पीड़न की वैचारिक नींव को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करती थीं।[13][14][15][16]

पहली पांच प्रतिज्ञाओं ने स्पष्ट रूप से हिंदू देवताओं—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण—को अस्वीकार किया, जिससे जाति पदानुक्रम को वैध बनाने वाले धार्मिक अधिकार से इनकार किया गया। प्रतिज्ञाएं 6-8 हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेने को प्रतिबंधित करती थीं, प्रभावी रूप से ब्राह्मणवादी धार्मिक प्रथाओं के साथ संबंध तोड़ती थीं। बाकी प्रतिज्ञाओं में समानता, नैतिकता और सामाजिक न्याय के बौद्ध सिद्धांतों पर जोर दिया गया, सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए एक वैकल्पिक ढांचा प्रदान किया गया।[14][16][13]

विदेशी धर्मों का स्वदेशी विकल्प

ईसाई धर्म या इस्लाम पर बौद्ध धर्म का अम्बेडकर का चुनाव विदेशी प्रभाव के आरोपों से बचने के लिए रणनीतिक रूप से गणना किया गया था। गौरी विश्वनाथन के अनुसार, अम्बेडकर “स्पष्ट रूप से ‘भारतीयता’ के दायरे को धोखा नहीं देना चाहते थे, तब भी जब उन्होंने एक अलग धर्म में परिवर्तित होने का निर्णय लिया”। बौद्ध धर्म की स्वदेशी उत्पत्ति ने वह वैधता प्रदान की जो विदेशी धर्म नहीं दे सकते थे, अम्बेडकर को अपने रूपांतरण को राष्ट्रीय पहचान के विश्वासघात के बजाय भारत की प्रामाणिक आध्यात्मिक विरासत की वापसी के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी।[1][5][17][18][19]

यह रणनीतिक विचार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, जहां धार्मिक रूपांतरण को अक्सर सांस्कृतिक विश्वासघात के रूप में देखा जाता था। बौद्ध धर्म चुनकर, अम्बेडकर ने अपने आंदोलन को विदेशी धार्मिक वर्चस्व को स्वीकार करने के बजाय भारत की खोई हुई बौद्ध विरासत को पुनः प्राप्त करने के रूप में स्थापित किया।[11][17][20]

Dr. B.R. Ambedkar during his historic Buddhist conversion ceremony in Nagpur, 1956, symbolizing his strategic and spiritual commitment to dignity and social equality.

परिवर्तन के आध्यात्मिक आयाम

तर्कसंगत धर्म के रूप में बौद्ध धर्म

अम्बेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति आध्यात्मिक आकर्षण धर्म के प्रति इसके तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित था। हिंदू धर्म के विपरीत, जिसे वे अंधविश्वास और अंध विश्वास से भरा हुआ मानते थे, बौद्ध धर्म तर्क और व्यक्तिगत जांच की अपील करता था। वे अक्सर कालामों को बुद्ध के निर्देश का उद्धरण देते थे: “इसे स्वीकार करें, इसलिए नहीं कि यह रिपोर्ट है, इसलिए नहीं कि यह परंपरा है… बल्कि यदि आप स्वयं समझते हैं कि यह गुणकारी और निर्दोष है, और, जब स्वीकार किया जाता है, तो यह लाभ और खुशी के लिए है, तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं”।[1][2][21][22][23]

यह तर्कसंगत दृष्टिकोण उन समुदायों के लिए क्रांतिकारी था जिन्हें हिंदू रूढ़िवाद के तहत धार्मिक अधिकार पर सवाल उठाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। व्यक्तिगत तर्क और अनुभवजन्य जांच पर बौद्ध धर्म के जोर ने दलितों को दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने के लिए बौद्धिक उपकरण प्रदान किए। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को “सबसे आधुनिक और तर्कसंगत धर्म” के रूप में देखा, जो सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक स्वभाव के साथ पूर्ण रूप से संरेखित था।[2][21][22][1]

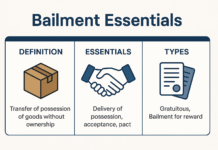

धर्म के मूल के रूप में नैतिकता

अम्बेडकर के लिए, बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी आध्यात्मिक अपील कर्मकांड पर नैतिकता के जोर में निहित थी। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि हिंदू धर्म “नैतिकता पर आधारित नहीं है” और नैतिक व्यवहार को सामाजिक सुविधा के लिए छोड़ देता है, “बुद्ध का धर्म नैतिकता है”। बौद्ध धर्म में, उन्होंने एक ऐसा विश्वास पाया जहां “नैतिकता धर्म में अंतर्निहित है” और जहां “अन्य धर्मों के लिए ईश्वर जो है, बौद्ध धर्म के लिए नैतिकता वही है”।[2][24][25]

इस नैतिक आधार ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक ढांचा प्रदान किया। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की धम्म अवधारणा की व्याख्या तत्वमीमांसीय सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि मानवीय संबंधों को नियंत्रित करने वाली व्यावहारिक नैतिकता के रूप में की। उन्होंने लिखा: “धम्म सामाजिक अंतरात्मा से व्युत्पन्न है और उसका मार्गदर्शक सिद्धांत है”, जिससे यह व्यक्तिगत मोक्ष के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी का धर्म बन गया।[8][9][10][24][25]

Dharma wheel and lotus flower symbolizing core Buddhist teachings and spiritual awakening.

अलौकिक तत्वों की अस्वीकृति

अम्बेडकर की बौद्ध धर्म की व्याख्या में जानबूझकर अलौकिक और तत्वमीमांसीय तत्वों को बाहर रखा गया जिन्हें वे तर्कसंगत समझ में बाधक मानते थे। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की पारंपरिक अवधारणाओं को ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में अस्वीकार किया, इसके बजाय उनकी व्याख्या वर्तमान सामाजिक कार्य को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों के रूप में की। इस तर्कसंगत बौद्ध धर्म ने उन हिंदू प्रभावों को हटा दिया जिन्हें वे मूल बौद्ध शिक्षा को भ्रष्ट करने वाला मानते थे।[2][5][8][24]

उनकी पुस्तक “बुद्ध और उनका धम्म” बौद्ध धर्म को परलोक मोक्ष के पथ के बजाय सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यावहारिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि दुख (दुःख) तत्वमीमांसीय नहीं बल्कि सामाजिक था—”गरीबी, शोषण और एक व्यक्ति या वर्ग द्वारा दूसरे के साथ अन्याय से उत्पन्न होने वाला”। इस पुनर्व्याख्या ने बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत मुक्ति के धर्म से सामूहिक सामाजिक कार्य के धर्म में बदल दिया।[3][9][24]

सार्वभौमिक करुणा और समानता

अम्बेडकर के बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक केंद्र करुणा और समता (समानता) के सिद्धांतों पर केंद्रित था। इन अवधारणाओं ने जाति पदानुक्रम को चुनौती देने और सार्वभौमिक मानव गरिमा का दावा करने के लिए धर्मशास्त्रीय आधार प्रदान किया। हिंदू धर्म की पदानुक्रमिक आध्यात्मिकता के विपरीत, जहां आध्यात्मिक उन्नति जाति स्थिति से जुड़ी थी, बौद्ध धर्म ने जन्म की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ ज्ञान का मार्ग प्रदान किया।[3][21][22][26][27]

अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध करुणा केवल भावना नहीं है बल्कि सामाजिक अन्याय के साथ सक्रिय जुड़ाव है। उन्होंने निर्वाण के मार्ग के बजाय अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या “अन्याय और अमानवीयता को दूर करने की एक विधि के रूप में की जो मनुष्य मनुष्य के साथ करता है”। यह कार्यकर्ता आध्यात्मिकता सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्ति के रूप में धर्म के उनके दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूप से संरेखित थी।[10][24][26]

The Dharmachakra with a lotus at the center, symbolizing Buddhist teachings and spiritual awakening central to Ambedkar’s conversion.

गरिमा की खाका

धार्मिक पहचान से सामाजिक परिवर्तन तक

अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ने गरिमा को पुनः प्राप्त करने की एक व्यापक खाका का निर्माण किया जो एक साथ कई स्तरों पर संचालित होती थी। धार्मिक रूप से, इसने दलितों को एक आध्यात्मिक परंपरा प्रदान की जो उनकी अंतर्निहित योग्यता और ज्ञान की संभावना की पुष्टि करती थी। सामाजिक रूप से, इसने जाति प्रतिबंधों से मुक्त वैकल्पिक संस्थान और समुदाय बनाए। राजनीतिक रूप से, इसने एक सामूहिक पहचान को गतिशील किया जो प्रभावी रूप से प्रभुत्वशाली शक्ति संरचनाओं को चुनौती दे सकती थी।[3][7][28][29]

धर्मांतरण आंदोलन ने दिखाया कि कैसे धार्मिक परिवर्तन व्यापक सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकता है। जाति पदानुक्रम के लिए हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रीय औचित्य को अस्वीकार करके, बौद्ध दलितों ने प्रभावी रूप से उस पूरी प्रणाली को अवैध बना दिया जो उनके उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाली अनुष्ठानिक पवित्रता और प्रदूषण की व्यवस्था थी। इस धार्मिक क्रांति ने जाति भेदभाव के विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध के लिए वैचारिक आधार प्रदान किया।[6][7][29]

शैक्षिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण

तर्कसंगत जांच और शिक्षा पर बौद्ध धर्म के जोर ने परिवर्तित दलितों के बीच एक शैक्षिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। अम्बेडकर ने लंबे समय से मुक्ति के मार्ग के रूप में “शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो” की वकालत की थी, और बौद्ध धर्म ने इस शैक्षिक मिशन के लिए आध्यात्मिक ढांचा प्रदान किया। प्रश्न करने और आलोचनात्मक सोच के बौद्ध मूल्यों ने दलितों को व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण दोनों के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।[7][9]

रूपांतरण ने सांस्कृतिक रचनात्मकता और गर्व को भी बढ़ावा दिया। बौद्ध त्योहारों, अनुष्ठानों और प्रतीकों ने हिंदू सांस्कृतिक प्रथाओं का विकल्प प्रदान किया जो दलितों को बाहर रखती या हाशिए पर धकेलती थीं। विहारों (बौद्ध मठों) का निर्माण और बौद्ध पवित्र दिनों का उत्सव नए सांस्कृतिक स्थान बनाया जहां दलित अपनी गरिमा और मूल्य व्यक्त कर सकते थे।[7]

भारतीय समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव

सामूहिक धर्मांतरण का भारतीय समाज के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1961 की जनगणना के अनुसार, रूपांतरण ने भारत की बौद्ध जनसंख्या में 1,697% की वृद्धि की, मूल रूप से देश की धार्मिक जनसांख्यिकी को बदल दिया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हिंदू समाज को आधुनिक भारत में जाति भेदभाव की अस्थिरता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भेजा।[6][7][12][27]

अम्बेडकरी बौद्ध आंदोलन समकालीन दलित राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करना जारी रखता है। यह इस बात का टेम्प्लेट प्रदान करता है कि कैसे उत्पीड़ित समुदाय धार्मिक परिवर्तन का उपयोग व्यवस्थित असमानता को चुनौती देने और अपनी गरिमा का दावा करने के लिए कर सकते हैं। आंदोलन का शिक्षा, संगठन और तर्कसंगत जांच पर जोर सामाजिक अन्याय के विरुद्ध समकालीन संघर्षों के लिए प्रासंगिक बना रहता है।[3][7][28]

Dr. B.R. Ambedkar and his wife Savita Ambedkar garlanded during the 1956 Buddhism conversion ceremony in Nagpur.

निष्कर्ष: गरिमापूर्ण प्रतिरोध की स्थायी विरासत

अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण रणनीतिक राजनीतिक कार्य और गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट संश्लेषण प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म चुनकर, उन्होंने गरिमा की एक खाका बनाई जो उत्पीड़ित समुदायों की तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और टिकाऊ सामाजिक परिवर्तन की दीर्घकालिक आवश्यकताओं दोनों को संबोधित करती थी। राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में धार्मिक रूपांतरण का उनका रणनीतिक उपयोग दिखाया कि कैसे आध्यात्मिक परिवर्तन व्यापक सामाजिक क्रांति के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है।[1][7][10][28]

अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक आयाम—तर्कसंगतता, नैतिकता और सार्वभौमिक करुणा पर इसका जोर—जाति पदानुक्रम को चुनौती देने के लिए नैतिक आधार प्रदान किया। साथ ही, रणनीतिक आयाम—सामूहिक धर्मांतरण, संस्थागत निर्माण और सांस्कृतिक दावा—उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक उपकरण बनाए।[2][7][21][22][28]

नागपुर में ऐतिहासिक धर्मांतरण के लगभग सात दशक बाद, अम्बेडकर की गरिमा की खाका दुनिया भर में सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित करना जारी रखती है। आध्यात्मिक मार्ग और राजनीतिक रणनीति दोनों के रूप में बौद्ध धर्म का उनका दृष्टिकोण इस बारे में स्थायी सबक प्रदान करता है कि उत्पीड़ित समुदाय व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करते हुए अपनी गरिमा को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का चुनाव करके, अम्बेडकर ने केवल धर्म नहीं बदला—उन्होंने मानवीय मुक्ति के लिए एक क्रांतिकारी ढांचा बनाया जो जाति उत्पीड़न के विशिष्ट संदर्भ से परे जाकर समानता और गरिमा के लिए सार्वभौमिक संघर्षों से बात करता है।[3][7][10][28]

14 अक्टूबर, 1956 का सामूहिक धर्मांतरण इस प्रकार सामाजिक न्याय की सेवा में रणनीतिक आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि गरिमा की खोज एक साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक है, स्थायी परिवर्तन बनाने के लिए आंतरिक परिवर्तन और बाहरी प्रतिरोध दोनों की आवश्यकता होती है।

- https://indianexpress.com/article/research/buddha-purnima-special-three-reasons-why-ambedkar-embraced-buddhism-4649990/

- https://www.allaboutambedkaronline.com/post/an-analysis-of-what-the-buddha-taught

- https://questjournals.org/jrhss/papers/vol13-issue3/1303173180.pdf

- https://www.nagpurtoday.in/a-sort-of-victory-october-14-1956-the-day-ambedkar-became-a-buddhist/10141030

- https://www.roundtableindia.co.in/why-did-dr-ambedkar-choose-buddhism/

- https://thepolity.co.in/article/173

- https://countercurrents.org/2025/05/how-conversion-of-dalits-to-buddhism-has-helped-dalits-in-their-emancipation/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Navayana

- https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=cessfac

- https://theambedkarianchronicle.in/archives/ambedkar-s-dhamma-revolution-buddhism-equality-and-the-quest-for-liberation

- https://www.deekshabhoomi.org/history/

- https://caravanmagazine.in/editors-pick/ambedkar-conversion-buddhism

- https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-two_vows_of_Ambedkar

- https://www.opindia.com/2021/10/the-great-conversion-22-vows-of-ambedkar-hinduism-buddhism/

- https://countercurrents.org/2022/10/why-are-the-twenty-two-vows-necessary-for-neo-buddhists/

- https://theambedkarianchronicle.in/archives/the-22-vows-dr-ambedkar-s-compass-to-the-new-vehicle

- https://www.buddhistinquiry.org/article/a-fourth-turning-of-the-wheel-ambedkar-buddhism/

- https://theprint.in/opinion/why-ambedkar-chose-buddhism-over-hinduism-islam-christianity/237599/

- https://www.eurasiareview.com/09102024-indian-dalit-leader-ambedkar-explains-mass-conversion-to-buddhism-oped/

- https://journals.library.brandeis.edu/index.php/caste/article/download/2289/1811/5633

- https://www.roundtableindia.co.in/dr-ambedkar-and-the-trilemma-of-values/

- https://www.roundtableindia.co.in/why-dr-ambedkar-renounced-hinduism/

- https://drambedkarbooks.com/2015/11/20/why-dr-ambedkar-renounced-hinduism/

- https://www.ijfmr.com/papers/2025/4/51801.pdf

- https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2111006.pdf

- https://theambedkarianchronicle.in/archives/spiritual-in-ambedkar-from-margin-to-mahaparinirvana

- https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit_Buddhist_movement

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2455328X241299865

- https://www.roundtableindia.co.in/a-case-study-of-social-transformation-through-buddhism-in-india/