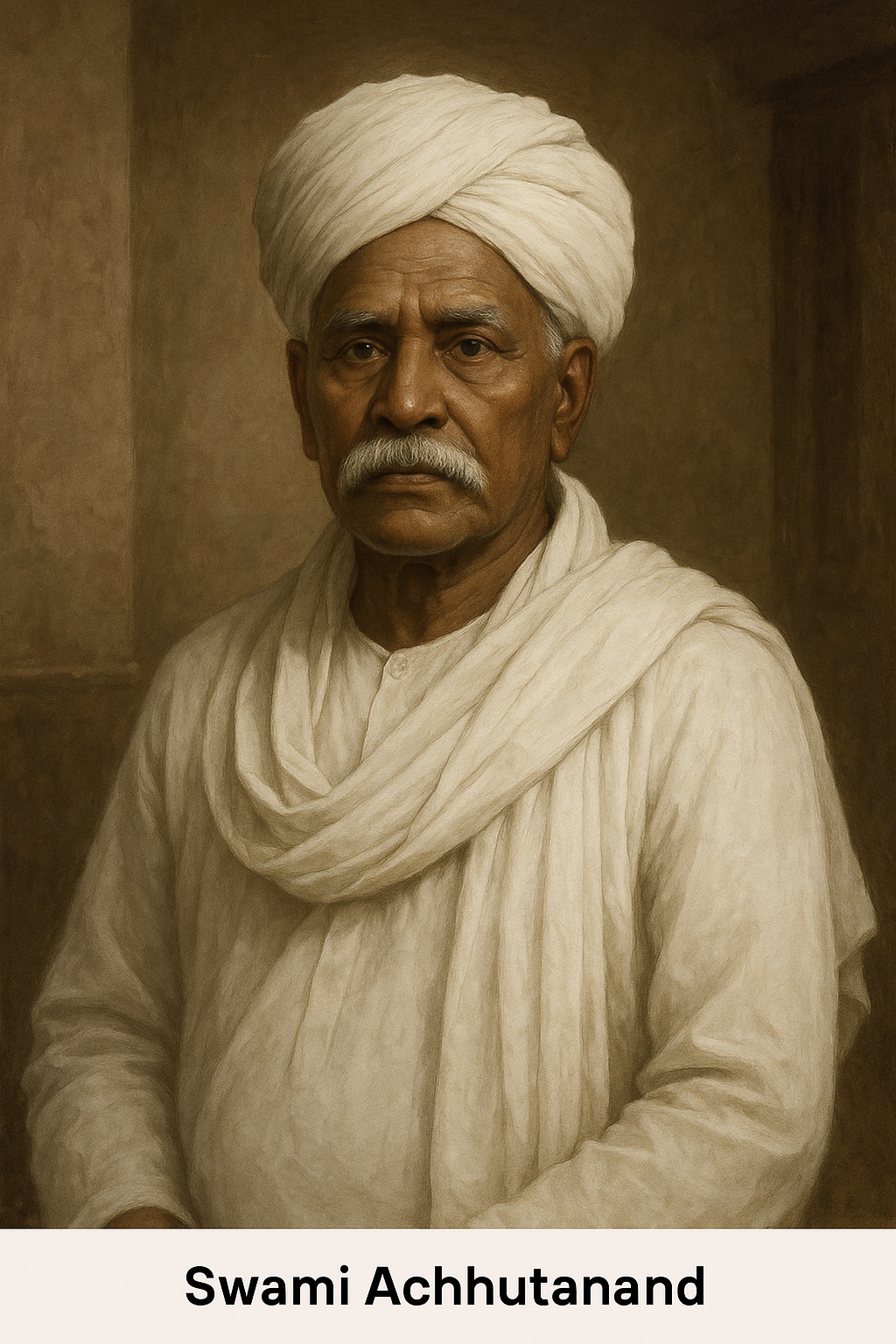

स्वामी अछूतानंद: दलित चेतना के अग्रदूत और आदि हिंदू आंदोलन के संस्थापक

बीसवीं सदी की शुरुआत में कई महान समाज सुधारक आए जिन्होंने सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था को चुनौती दी। इन महान व्यक्तित्वों में स्वामी अछूतानंद एक दूरदर्शी नेता थे जिनके क्रांतिकारी विचारों और अथक सामाजिक कार्यों ने उत्तर भारत में दलित चेतना को मौलिक रूप से बदल दिया। एक ऐसे समाज में जन्मे जो उन्हें “अछूत” कहता था, वे भारत के उत्पीड़ित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय, गरिमा और आत्म-सम्मान की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक बने। उनका आदि हिंदू आंदोलन केवल एक सामाज सुधार पहल नहीं था, बल्कि पहचान, इतिहास और आध्यात्म की एक व्यापक पुनर्कल्पना थी जिसने ब्राह्मणवादी वर्चस्व की नींव को हिलाकर रख दिया। thewire+2

प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक वर्ष

बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

स्वामी अछूतानंद का जन्म 6 मई 1879 को उमरी गांव (कहीं-कहीं उमारी भी लिखा गया है) में हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सिरसागंज तहसील में स्थित है। उनके माता-पिता मोती राम और राम प्यारी एक चमार (जाटव) परिवार से थे जो कबीर पंथ की परंपरा का पालन करते थे। यह परिवार चमड़े के काम से जुड़े समुदाय का हिस्सा था, हालांकि औपनिवेशिक नृविज्ञान ने चमारों को व्यवस्थित रूप से चमड़े के काम से जोड़ा था जबकि वे मुख्यतः कृषि मजदूर थे। उनका जन्म का नाम हीरा लाल था, जो उन विनम्र परिस्थितियों को दर्शाता है जिनसे यह असाधारण सुधारक निकला। thewire+2

परिवार की परिस्थितियां कठिनाई और सैन्य संबंधों दोनों से भरी थीं। उनके पिता और कई पारिवारिक सदस्य, जिनमें उनके चाचा कालू राम और सूबेदार मथुरा प्रसाद, साथ ही उनके बड़े भाई सूबेदार बंत लाल शामिल थे, ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करते थे। यह सैन्य संबंध युवा हीरा लाल की प्रारंभिक शिक्षा और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपने पिता की शुरुआती मृत्यु के बाद, उनके चाचा मथुरा प्रसाद ने, जो ब्रिटिश-भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे, परेशान परिवार की जिम्मेदारी ली और हीरा लाल को नासिराबाद (कुछ स्रोतों में देवलाली छावनी भी कहा गया है) ले गए जहां वे तैनात थे। wikipedia+2

शिक्षा और बौद्धिक विकास

सैन्य छावनी का माहौल युवा हीरा लाल को उन शैक्षणिक अवसर प्रदान करता था जो उन्नीसवीं सदी के अंत में एक दलित बच्चे के लिए अत्यंत दुर्लभ थे। उन्हें छावनी के सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां ईसाई मिशनरी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। युवा लड़का अत्यंत मेधावी और बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली साबित हुआ, जल्दी ही कई भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली। शुरुआत में, वह उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में प्रवीण हो गया, लेकिन उसकी भाषाई क्षमताएं इन बुनियादी भाषाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। thewire+2

उनकी शैक्षणिक यात्रा एक असाधारण बौद्धिक भूख को दर्शाती थी जो उनके पूरे जीवन की विशेषता बनी। बाद में उन्होंने फारसी, मराठी, संस्कृत, बंगाली और गुरुमुखी में दक्षता हासिल की, जिससे वे अपनी पीढ़ी के सबसे भाषाई रूप से कुशल सुधारकों में से एक बन गए। यह बहुभाषी क्षमता उनके बाद के काम में अमूल्य साबित हुई, जिससे वे विविध साहित्यिक परंपराओं से जुड़ सके और विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों के साथ प्रभावी रूप से संवाद कर सके। dainikdastak+1

नासिराबाद में रहने के दौरान, हीरा लाल का परिचय भक्ति संतों की समृद्ध परंपरा से हुआ, विशेष रूप से कबीर, रविदास और गुरु नानक की रचनाओं और दर्शन से। निर्गुण भक्ति परंपरा के इस संपर्क का उनके बाद के दार्शनिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी समाज सुधार गतिविधियों के लिए आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। चौदह साल की उम्र में, वे निर्गुण भक्ति परंपरा के साधुओं और फकीरों के साथ उनके गांव के दौरों में जाने लगे, उन मध्यकालीन संतों के संदेशों को फैलाते हुए जिन्होंने सदियों पहले जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। thewire

आध्यात्मिक भ्रमण और विवाह

लगभग दस साल तक, चौदह से चौबीस साल की उम्र तक, हीरा लाल ने पूरे उत्तर भारत में व्यापक यात्रा की, संस्कृत शास्त्रों और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अपने ज्ञान को गहरा बनाया। आध्यात्मिक भ्रमण की इस अवधि के दौरान, उन्होंने धार्मिक साहित्य की एक व्यापक श्रृंखला पढ़ी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर की बीजक, दादू दयाल, रविदास और नामदेव जैसे विभिन्न भक्ति कवियों की रचनाएं, साथ ही रोमेश चंद्र दत्त के ऋग्वेद के बंगाली अनुवाद शामिल थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्यों का भी अध्ययन किया, उस व्यापक ज्ञान आधार का निर्माण किया जो बाद में जाति, इतिहास और पहचान के बारे में उनके क्रांतिकारी विचारों को सूचित करेगा। wikipedia+1

उनके गहन ज्ञान और आध्यात्मिक समर्पण से प्रभावित होकर, स्वामी सच्चिदानंद ने उन्हें “हीरा लाल संन्यासी” की उपाधि प्रदान की। इस रचनात्मक अवधि के दौरान, उन्होंने एटा जिले की दुर्गाबाई से विवाह किया और उनके साथ वहीं बस गए। दंपति की तीन बेटियां थीं, और पारिवारिक जीवन ने उन्हें स्थिरता प्रदान की क्योंकि वे अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को जारी रखते रहे। thewire

आर्य समाज के वर्ष: उत्साह और मोहभंग

सुधार के लिए प्रारंभिक आकर्षण

उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में हिंदू समुदायों में महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलन देखे गए, मुख्यतः हिंदू प्रथाओं की औपनिवेशिक और ईसाई मिशनरी आलोचनाओं के जवाब में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज सबसे प्रमुख सुधार आंदोलनों में से एक के रूप में उभरा, जो वैदिक सिद्धांतों की वापसी की वकालत करते हुए अछूत जैसी प्रथाओं को चुनौती देता था। संगठन के शुद्धि (शुद्धीकरण) अभियानों ने हिंदू समाज से अछूत को हटाने का वादा किया और बाद में मुसलमानों और ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का विस्तार किया। thewire+1

बीसवीं सदी की शुरुआत में सांस्कृतिक गतिशीलता की तलाश कर रहे दलितों के लिए, आर्य समाज का संदेश अत्यधिक आकर्षक था। ब्रिटिश शासन ने शहरी क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा किए थे, जिससे परंपरागत रूप से हाशिए पर रहने वाली जातियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मांग बढ़ गई थी। इस आर्थिक गतिशीलता ने स्वाभाविक रूप से संबंधित सांस्कृतिक उन्नति की इच्छाओं को जन्म दिया, जो आर्य समाज अपने अछूत विरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान करता दिखाई दिया। thewire

1905 में, सत्ताईस साल की उम्र में, हीरा लाल अजमेर में आर्य समाज में शामिल हो गए, इसके सामाजिक सुधार के कट्टरपंथी वादों से आकर्षित होकर। शास्त्रों का उनका व्यापक ज्ञान संगठन के नेताओं को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें “पंडित” की उपाधि प्रदान की और उनका नाम बदलकर पंडित हरिहरानंद कर दिया। यह नाम परिवर्तन सुधार आंदोलन में उनके एकीकरण और संगठन के भीतर धार्मिक अधिकारी के रूप में उनके उभरने का प्रतीक था। forwardpress+1

सक्रिय भागीदारी और बढ़ती चिंताएं

पंडित हरिहरानंद के रूप में, वे आर्य समाज के विभिन्न अभियानों में गहराई से शामिल हो गए। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुद्धि अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, संगठन के संदेश को फैलाने के लिए पूरे उत्तर भारत में व्यापक यात्रा की। उनके काम में आर्य समाज की शैक्षणिक पहलों के हिस्से के रूप में स्कूल स्थापित करना शामिल था, जो सामाजिक सुधार और शैक्षणिक प्रगति दोनों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। thewire

इस अवधि का आर्य समाज वास्तव में परिवर्तनकारी क्षमता के साथ एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में माना जाता था, विशेष रूप से अछूत के संबंध में इसके रुख के कारण। हालांकि, संगठन को रूढ़िवादी हिंदू समूहों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने दलितों को मंदिरों, सार्वजनिक कुओं और अन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने या उन्हें पवित्र धागा (जनेऊ) पहनने की अनुमति देने के प्रयासों का हिंसक विरोध किया। पंडित हरिहरानंद ने इस विरोध का प्रत्यक्ष अनुभव किया, रूढ़िवादी तत्वों से शत्रुता का सामना करने के बावजूद साहसपूर्वक काम कर रहे थे। thewire

निर्णायक विभाजन

आर्य समाज की सात साल की समर्पित सेवा के बाद, पंडित हरिहरानंद ने संगठन की मौलिक सीमाओं और पाखंडों को पहचानना शुरू किया। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने सिरसागंज (वर्तमान फिरोजाबाद जिले में) में एक स्कूल की स्थापना की थी और उसका उद्घाटन हो रहा था। डॉ. राजपाल सिंह के जीवनी खाते के अनुसार, जब पंडित हरिहरानंद स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि “निचली” जातियों के बच्चे फर्श पर बैठे हैं जबकि “ऊंची” जाति के बच्चे बेंचों पर बैठे हैं। कथित रूप से सुधारे गए संस्थान के भीतर निरंतर भेदभाव के इस दृश्य ने उन्हें गहराई से आहत किया और आर्य समाज के साथ उनके बढ़ते मोहभंग को स्पष्ट किया। thewire

इस घटना ने आर्य समाज के जाति सुधार दृष्टिकोण के मूल में गहरे विरोधाभास को उजागर किया। जबकि संगठन सिद्धांत रूप में अछूत का विरोध करता था, यह पदानुक्रमित वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखता था और “उच्च जाति” हिंदुओं और “शुद्ध” हिंदुओं के बीच भेदभाव की नई श्रेणियां बनाता था। यहां तक कि जब दलितों को शुद्धि समारोहों के माध्यम से पवित्र धागे प्रदान किए गए, तो अनुष्ठान प्रतिबंधित प्रकृति के थे, और वे “ओम” का उच्चारण करने से निषिद्ध रहे, जो उच्च जातियों का एकाधिकार बना रहा।

हरिहरानंद और आर्य समाज के भीतर अन्य दलित नेताओं ने समझ लिया कि संगठन मूल रूप से “‘उच्च जाति’ हिंदुओं की एक सेना” था जिसका प्राथमिक प्रेरणा मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंदू समुदाय को जुटाना था, न कि वास्तविक जाति समानता प्राप्त करना। उन्होंने पहचाना कि शुद्धि कार्यक्रम “अछूतों पर ‘उच्च जातियों’ की पकड़ को कायम रखने की एक चतुर चाल” का प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी बाद की आलोचना में, स्वामी अछूतानंद ने आर्य समाज को “सभी हिंदुओं को वेदों और ब्राह्मणों का गुलाम बनाने” के उद्देश्य से चरित्रित किया।

क्रांतिकारी चेतना का जन्म

स्वतंत्रता की ओर बौद्धिक यात्रा

आर्य समाज छोड़ने के बाद, पंडित हरिहरानंद ने गहन बौद्धिक खोज और अन्य दलित सुधारकों के साथ नेटवर्किंग की अवधि शुरू की। लगभग पांच साल तक, उन्होंने पूरे उत्तर भारत की यात्रा की, दलित समुदाय के बुद्धिजीवियों और सुधारकों से मिलकर और सहयोग करके, जिनमें श्री देवीदास, जानकी दास और जगतराम जैसी उल्लेखनीय हस्तियां शामिल थीं। इन बातचीत ने उन्हें दलित पहचान, इतिहास और सामाजिक परिवर्तन की संभावित रणनीतियों पर विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराया। thewire

इस अवधि के दौरान, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन किया, पंडित हरिहरानंद से स्वामी अछूतानंद (अछूतानंद भी लिखा जाता है) में परिवर्तित होकर। यह परिवर्तन केवल कॉस्मेटिक नहीं था; यह पहचान और दर्शन में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। “अछूतानंद” नाम का अर्थ शाब्दिक रूप से “अछूतों का आनंद” है, जो दलित समुदाय के साथ उनकी पूर्ण पहचान और ब्राह्मणवादी उपाधियों और संगठनों को उनकी अस्वीकृति का संकेत देता है। forwardpress+1

नाम परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहस के बाद औपचारिक रूप दिया गया जिसने दलित अधिकारों के रक्षक के रूप में उनकी साख स्थापित की। 1921 में, शाहदरा, दिल्ली में, उन्होंने आर्य समाज के एक प्रमुख नेता पंडित अखिलानंद के साथ आर्य सिद्धांतों की प्रासंगिकता और वैदिक सत्यों की शाश्वतता के मुद्दों पर एक शास्त्रार्थ में भाग लिया। इस बहस में स्वामी अछूतानंद की जीत इतनी ठोस थी कि शाहदरा समाज ने उन्हें “श्री 108” की उपाधि प्रदान की, जो सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। इस सार्वजनिक बौद्धिक विजय ने ब्राह्मणवादी शास्त्र व्याख्याओं को चुनौती देने में सक्षम विद्वान के रूप में उनका अधिकार स्थापित किया और उन्हें अपना आंदोलन शुरू करने के लिए आवश्यक विश्वसनीयता प्रदान की। forwardpress+1

आदि हिंदू आंदोलन की दार्शनिक नींव

ब्राह्मणवादी संस्कृत साहित्य के अपने व्यापक अध्ययन, हड़प्पा घाटी सभ्यता पर ऐतिहासिक अनुसंधान, और समकालीन आर्य नस्ल सिद्धांतों के आधार पर, स्वामी अछूतानंद ने दलित पहचान और इतिहास की एक क्रांतिकारी समझ विकसित की। उन्होंने प्रस्तावित किया कि “अछूत” के रूप में ब्रांडेड लोगों का जन जवाबदेह वास्तव में भारत के सच्चे निवासी थे जो आक्रमणकारी आर्यों द्वारा अधीन और हाशिए पर डाले गए थे। इस व्याख्या ने दलितों को श्रेष्ठता और वैधता के ब्राह्मणवादी दावों के लिए एक शक्तिशाली काउंटर-नैरेटिव प्रदान किया।

उनके दर्शन के केंद्र में यह अवधारणा थी कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से बाहर किए गए लोग मूल हिंदू या “आदि-हिंदू” थे। “आदि” शब्द का अर्थ “मूल” या “प्राचीन” है, और इस पहचान का दावा करके, दलितों ने भारत के स्वदेशी लोगों के रूप में अपनी प्राथमिकता और वैधता का दावा किया। यह वैचारिक ढांचा “अछूत” की कलंकित पहचान को गर्व और ऐतिहासिक महत्व के स्रोत में बदल गया। ijhssi+1

धर्म के मामलों में, अछूतानंद ने तर्क दिया कि दलितों की प्रामाणिक आध्यात्मिक परंपरा ब्राह्मणवाद नहीं थी—जिससे वेद पढ़ने और मंदिरों में प्रवेश करने के निषेध के माध्यम से उन्हें बाहर रखा गया था—बल्कि संत-मत या सूफी-मत (संतों का मार्ग) था। उन्होंने इस परंपरा को प्राचीन काल से मध्यकालीन काल तक का पता लगाया, दलित आध्यात्म को कबीर और रविदास जैसे संतों द्वारा उदाहरणित निर्गुण भक्ति आंदोलन से जोड़ा। उल्लेखनीय रूप से, आदि-हिंदू आस्था की ऐतिहासिक निरंतरता की व्याख्या करते हुए, उन्होंने समकालीन वैश्विक आंदोलनों का भी उल्लेख किया, यह नोट करते हुए: “अनादिकाल से हमारी माताएं और बहनें लाल झंडे लगाकर मातृभूमि की पूजा करती आई हैं। यहां तक कि सोवियत रूस ने भी इस लाल झंडे को अपनी मातृभूमि के प्रतीक के रूप में अपनाया”।

आदि हिंदू आंदोलन: संगठन और विस्तार

संस्थागत आधार

दिसंबर 1923 में, स्वामी अछूतानंद ने एटा में आदि-हिंदू महासभा की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से आदि हिंदू आंदोलन शुरू किया। स्थापना बैठक दलित एकता और संगठनात्मक क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, जिसमें पूरे उत्तर भारत से लगभग 25,000 दलित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगठन को जल्दी ही दिल्ली और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में, साथ ही एटा, मुरादाबाद और अन्य जैसे जिलों में व्यापारियों और कार्यकर्ताओं से समर्थन मिला। thewire+1

आदि-हिंदू महासभा ने सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों संगठन के रूप में काम किया, दलित समुदाय के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान किया। अपने विचारों और विचारधारा का प्रसार करने के लिए, संगठन ने अपनी स्थापना के उसी वर्ष आदि-हिंदू महासभा प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस ने जनता के बीच आदि-हिंदू अवधारणाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही निर्गुण भक्ति परंपरा को किताबों, पुस्तिकाओं और पत्रकों के माध्यम से बढ़ावा दिया।

प्रकाशन और साहित्यिक गतिविधियां

स्वामी अछूतानंद ने चेतना जगाने और सामाजिक परिवर्तन में लिखित शब्द की शक्ति को पहचाना। 1924 में, उन्होंने “आदि-हिंदू” नामक एक पाक्षिक समाचारपत्र की स्थापना की, जो 1934 तक संचालित हुआ और आंदोलन की प्राथमिक आवाज के रूप में कार्य किया। इस प्रकाशन ने दलित चिंताओं को व्यक्त करने, प्रभावशाली कथाओं को चुनौती देने और विविध दलित समुदायों के बीच एकजुटता का निर्माण करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

आंदोलन का साहित्यिक उत्पादन व्यापक और प्रभावशाली था। प्रेस ने 1916 और 1924 के बीच स्वामी अछूतानंद द्वारा लिखी गई गीत-पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं, साथ ही 1924 से 1940 तक आदि-हिंदू महासभा द्वारा प्रकाशित अतिरिक्त पच्चीस पुस्तिकाएं। इन प्रकाशनों ने उत्तर भारत में एक नया हिंदी भाषा सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, जो पहले हाशिए पर पड़े समुदायों को आवाज दिया। cambridge

मुख्य समाचारपत्र के अतिरिक्त, संगठन ने बाद में “आदि-डंका” नामक एक पत्रिका प्रकाशित की और भारत के विभिन्न हिस्सों में समान “आदि” आंदोलनों के साथ संपर्क स्थापित किया। आंदोलन ने विभिन्न शहरों और कस्बों में दलित समुदायों के लिए कई स्कूल, छात्रावास और पुस्तकालय भी स्थापित किए, जो चेतना जगाने की गतिविधियों के साथ-साथ शैक्षणिक प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय विस्तार और सम्मेलन

उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू आंदोलन की सफलता ने पूरे भारत में इसका तीव्र विस्तार किया। 1928 में, आदि-हिंदू महासभा “अखिल भारतीय आदि-हिंदू महासभा” में बदल गई, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर सहित ब्रिटिश भारत के अन्य हिस्सों के साथ-साथ भोपाल, जयपुर, अलवर और तेरी-गढ़वाल जैसी रियासतों में अपने संचालन का विस्तार किया। 1930 तक, आंदोलन ने प्रमुख शहरों में 15 प्रांतीय शाखाएं और 208 जिला स्तरीय शाखाएं स्थापित की थीं, जो उल्लेखनीय संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करती थीं। forwardpress

1922 और 1930 के बीच, स्वामी अछूतानंद ने आठ राष्ट्रीय सम्मेलनों, तीन विशेष सम्मेलनों, पंद्रह प्रांतीय सम्मेलनों और सैकड़ों जिला स्तरीय सभाओं का आयोजन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए: दिल्ली (1923), नागपुर (1924), हैदराबाद (1925), मद्रास (1926), इलाहाबाद (1927), बंबई (1928), अमरावती (1929), और 1930 में फिर से इलाहाबाद। प्रांतीय सम्मेलन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, मैनपुरी, मथुरा, इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और आगरा सहित शहरों में हुए। bharatpedia+1

ये सभाएं दलित एकता और दृढ़ संकल्प के उल्लेखनीय प्रदर्शन थे। हजारों दलित इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने गांवों से लंबी दूरी पैदल चलकर आते थे, जो प्रतिबद्धता और बलिदान के स्तर को प्रदर्शित करते थे जो आंदोलन की समुदाय के साथ गहरी अनुगूंज की गवाही देता था। सम्मेलनों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की: वे दलित चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करते थे, विभिन्न जाति समूहों में एकजुटता का निर्माण करते थे, और राजनीतिक संगठन और कार्रवाई के लिए समुदाय की क्षमता का प्रदर्शन करते थे। forwardpress

साहित्यिक योगदान और दार्शनिक कार्य

काव्यात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक आलोचना

स्वामी अछूतानंद केवल एक संगठनकर्ता और राजनीतिज्ञ नहीं थे; वे एक प्रतिभाशाली कवि, आलोचक, नाटककार और इतिहासकार भी थे जिनकी साहित्यिक कृतियों ने दलित चेतना के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लेखनी ने तीखी सामाजिक आलोचना को सुलभ भाषा के साथ जोड़ा, जटिल दार्शनिक और राजनीतिक विचारों को आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाया। मुख्यतः सरल हिंदी में लिखी गई, उनकी कविता जाति उत्पीड़न की आलोचना करते हुए दलित पहचान और गरिमा का जश्न मनाती थी। wikipedia+2

उनकी काव्य कृतियां अक्सर पारंपरिक रूपों का उपयोग करती थीं जबकि उनकी पारंपरिक सामग्री को विकृत करती थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक ने गांधी की संरक्षणवादी शब्दावली को सीधे चुनौती दी:

“अगर हम हरिजन हैं, तो हम तुम्हें हरिजन कैसे कह सकते हैं? क्या तुम उनके पुत्र हो जिन्हें दुनिया शैतान कहती है?” osmanian

यह पद विरोधाभास और तर्कसंगत तर्क का उपयोग करके प्रभावशाली प्रवचन में विरोधाभासों को उजागर करने की उनकी क्षमता का उदाहरण था। गांधी की “हरिजन” (भगवान के बच्चे) शब्दावली की तर्कसंगतता पर सवाल उठाकर, उन्होंने इसके संरक्षणवादी निहितार्थों को उजागर किया और अपनी पहचान को परिभाषित करने में दलित एजेंसी का दावा किया।

एक अन्य महत्वपूर्ण कविता ने उनकी ऐतिहासिक चेतना और दलित पहचान पर गर्व का प्रदर्शन किया:

“नीचे गिराए पर ‘अछूत’, छूत से हैं हम बरी,

हम आदि हिंदू हैं, न संकर वर्ण में हम हैं हरि,

हैं सभ्य सबसे, हिंदी के प्राचीन हैं, हकदार हम,

हां, हां बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम” forwardpress

यह पद आदि हिंदू आंदोलन के मूल दर्शन को समाहित करता था: कलंकित पहचान का गर्व के स्रोत में परिवर्तन और ऐतिहासिक प्राथमिकता और वैधता का दावा।

नाटकीय कार्य और सामाजिक सुधार

कविता के अलावा, स्वामी अछूतानंद ने नाटक लिखे जो सामाजिक शिक्षा और चेतना जगाने के लिए वाहन का काम करते थे। उनके नाटकीय कार्यों ने सामाजिक संगठन के वैकल्पिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हुए जाति उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया। ये नाटक अक्सर आंदोलन की सभाओं में प्रदर्शित किए जाते थे और मनोरंजन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए आदि हिंदू आंदोलन के दार्शनिक संदेशों को मजबूत करने का काम करते थे।

उनके निबंधों और गद्य कार्यों ने आंदोलन की वैचारिक स्थितियों का समर्थन करने वाले अधिक विस्तृत दार्शनिक और ऐतिहासिक तर्क प्रदान किए। इन लेखनों ने संस्कृत ग्रंथों, ऐतिहासिक स्रोतों और समकालीन छात्रवृत्ति के उनके व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिससे वे रूढ़िवादी धार्मिक अधिकारियों और प्रभावशाली समुदायों के सामाजिक सुधारकों के साथ परिष्कृत बहसों में शामिल हो सके।

सामाजिक सुधार दर्शन और अभ्यास

आदि हिंदू आंदोलन की सात आज्ञाएं

स्वामी अछूतानंद ने आदि हिंदू आंदोलन की अपनी सात मुख्य आज्ञाओं के माध्यम से एक व्यापक सुधार कार्यक्रम व्यक्त किया, जिन्हें उन्होंने समुदायिक परिवर्तन के लिए मौलिक सिद्धांतों के रूप में घोषित और व्याख्या की: dalitvision.blogspot

- सार्वभौमिक ईश्वर के साथ एकेश्वरवाद: “एक ईश्वर है, जो निर्गुण है (मोटे तौर पर सार्वभौमिक सृष्टिकर्ता का अर्थ है, कोई सांसारिक साधन उसे आकर्षित या प्रभावित नहीं कर सकते या वह सांसारिक धार्मिक अनुष्ठानों, सिद्धांतों, तपस्याओं का पालन करके प्राप्त नहीं हो सकते)” dalitvision.blogspot

- सच्चे धर्म के रूप में संत-मत: “संतों का धर्म भारत का सच्चा धर्म है” dalitvision.blogspot

- मानव समानता: “सभी मनुष्य समान हैं। किसी को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानना गलत है” dalitvision.blogspot

- ब्राह्मणवादी देवताओं की अस्वीकृति: “ब्राह्मणवाद द्वारा बताए गए सभी देवता झूठे हैं। उन्हें त्याग देना चाहिए” dalitvision.blogspot

- मूल निवासी स्थिति: “तथाकथित अछूत भारत के मूल निवासी हैं जो आर्यों के देश में आगमन से पहले अपनी जन्मभूमि के शासक और मालिक थे” dalitvision.blogspot

ये आज्ञाएं दलित गरिमा और ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हुए ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का एक व्यापक विकल्प प्रदान करती थीं।

व्यावहारिक सामाजिक सुधार

आदि हिंदू आंदोलन ने दलित समुदायों के सामाजिक स्तर और आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यावहारिक सुधारों की एक श्रृंखला को बढ़ावा दिया। इन सुधारों में शामिल थे: dainikdastak

शैक्षणिक उन्नति: दलित बच्चों के बीच स्कूलों की स्थापना और साक्षरता को बढ़ावा देना, शिक्षा को सामाजिक उन्नति और चेतना जगाने के लिए महत्वपूर्ण के रूप में पहचानना। dainikdastak

व्यावसायिक परिवर्तन: दलितों को अपमानजनक व्यवसायों को त्यागने और अधिक सम्मानजनक कार्य के रूपों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जाति व्यवस्था की वंशानुगत व्यावसायिक प्रतिबंधों को चुनौती देना। dainikdastak

आहार सुधार: मृत जानवरों के मांस के सेवन और अन्य प्रथाओं को हतोत्साहित करना जो अछूत को उचित ठहराने के लिए उपयोग की जाती थीं, सामाजिक सम्मान को बढ़ाने वाली आहार आदतों को बढ़ावा देना। dainikdastak

जबरन श्रम का विरोध: उच्च जातियों द्वारा लगाए गए बेगार (जबरन श्रम) के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन, आर्थिक शोषण को जाति उत्पीड़न के मूलभूत रूप के रूप में पहचानना। dainikdastak

अंतर-सामुदायिक अछूत का उन्मूलन: दलित समुदायों के भीतर अछूत प्रथाओं को चुनौती देना, सभी उत्पीड़ित समूहों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। dainikdastak

संयम: नैतिक और सामाजिक सुधार के हिस्से के रूप में शराब और अन्य नशीले पदार्थों से परहेज को बढ़ावा देना। dainikdastak

ये सुधार उत्पीड़न के आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को संबोधित करने वाले सामाजिक परिवर्तन के एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे।

राजनीतिक सक्रियता और संवैधानिक अधिकार

अलग निर्वाचक मंडल अभियान

आदि हिंदू आंदोलन ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार की अवधि के दौरान उभरा। 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने धार्मिक आधार पर विधायी चुनावों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों की संख्यात्मक शक्ति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। इस विकास ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की तलाश कर रहे दलित नेताओं के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कीं।

1920 के बाद से, आदि-हिंदू महासभा ने आदि-हिंदू को एक अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता के लिए अभियान शुरू किया, न केवल विधायी सभाओं में बल्कि प्रशासनिक संरचना के हर स्तर पर, साथ ही शिक्षा और रोजगार में भी प्रतिनिधित्व की मांग की। 1926 में, स्वामी अछूतानंद ने “अछूत मंच” का गठन किया, एक विशेष रूप से राजनीतिक संगठन जो इन मांगों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। इस संगठन ने सभी सरकारी निकायों और रोजगार में 18% आरक्षण की मांग की, साथ ही 1927 में ही पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग की।

गोलमेज सम्मेलन समर्थन

महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जो भारत के संवैधानिक भविष्य का निर्धारण करेंगे, आदि हिंदू आंदोलन ने दलित हितों के डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रतिनिधित्व का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, संयुक्त प्रांत में आदि-हिंदू महासभा और पंजाब में आद-धर्म आंदोलन दोनों ने प्रदर्शनों, रैलियों का आयोजन किया और अंबेडकर का समर्थन करते हुए तार भेजे जब महात्मा गांधी ने अछूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके दावे को चुनौती दी।

आंदोलन का समर्थन भारत की दलित आबादी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर की वैधता स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने गोलमेज सम्मेलन के बाद अछूत समुदाय को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किए, तो यह आदि हिंदू आंदोलन की राजनीतिक रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतिनिधित्व करता था।

पूना पैक्ट की प्रतिक्रिया

जब गांधी ने अलग निर्वाचक मंडल के निर्णय के खिलाफ अपना अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया, अंबेडकर को समझौता करने पर मजबूर किया जो पूना पैक्ट के रूप में जाना गया, स्वामी अछूतानंद और आदि-हिंदू महासभा ने संयुक्त प्रांत में पैक्ट के निरसन की मांग करते हुए कई प्रदर्शनों का आयोजन किया। इस प्रतिक्रिया ने अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन की प्रतिबद्धता और दलित हितों को दांव पर लगाने पर गांधी जैसे लोकप्रिय नेताओं का विरोध करने की इसकी इच्छा का प्रदर्शन किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ संबंध

बंबई में ऐतिहासिक मुलाकात

स्वामी अछूतानंद और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच संबंध प्रारंभिक दलित अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता था। जबकि दोनों नेता एक-दूसरे के काम से अवगत थे, उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात 1928 में बंबई में आदि-हिंदू सम्मेलन में हुई। इस मुठभेड़ ने उस अवधि के दो सबसे महत्वपूर्ण दलित नेताओं को एक साथ लाया और उनके संबंधित आंदोलनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान की। forwardpress+1

अपनी विस्तृत चर्चाओं के दौरान, दोनों नेताओं ने दलित उत्थान और राजनीतिक प्रगति की रणनीतियों का पता लगाया। अंबेडकर ने स्वामी अछूतानंद के अपनी राजनीतिक लड़ाइयों के समर्थन की सराहना व्यक्त की और भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी भूमिका निभाने के लिए आदि हिंदू आंदोलन की क्षमता को पहचाना। अंबेडकर ने सुझाव दिया कि सरकार पर दबाव बनाने और दलित मांगों की आधिकारिक मान्यता पर जोर देने के लिए ऐसे सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किए जाने चाहिए। forwardpress

सहयोगी रणनीति और पारस्परिक समर्थन

अछूतानंद और अंबेडकर के बीच सहयोग व्यक्तिगत बैठकों से आगे बढ़कर प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर रणनीतिक समन्वय तक फैला। जब अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत की, तो स्वामी अछूतानंद ने आदि हिंदू आंदोलन की संगठनात्मक क्षमता के माध्यम से महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह समर्थन यह प्रदर्शित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था कि अंबेडकर केवल अपने विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि एक व्यापक दलित सहमति का प्रतिनिधित्व करते हैं। osmanian

पूना पैक्ट को लेकर विवाद के दौरान, स्वामी अछूतानंद ने अंबेडकर को गांधी के साथ समझौता करने की सलाह दी, दलित समुदायों के खिलाफ संभावित प्रतिक्रिया से डरते हुए। यह सलाह उनकी व्यावहारिक राजनीतिक बुद्धि और समुदायिक सुरक्षा के लिए चिंता को दर्शाती थी, भले ही यह आदर्श राजनीतिक परिणामों से समझौता कर सकती हो। osmanian

क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रभाव

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर प्रभाव

जिन भौगोलिक क्षेत्रों में आदि हिंदू आंदोलन ने जड़ें जमाईं, वे उन क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण रूप से ओवरलैप करते थे जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) संचालित होता था। जबकि नेताओं के बीच पारस्परिक बातचीत के प्रत्यक्ष दस्तावेजी साक्ष्य सीमित रहते हैं, क्रांतिकारी विचारों पर आदि हिंदू आंदोलन के प्रभाव के पर्याप्त प्रमाण हैं, विशेष रूप से रामप्रसाद बिस्मिल और मन्मथनाथ गुप्त और सचिंद्रनाथ बक्शी जैसे अन्य क्रांतिकारियों के लेखन में।

यह प्रभाव क्रांतिकारियों की जाति के मुद्दों और स्वतंत्रता संग्राम पर उनके प्रभाव की बढ़ती जागरूकता में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। अपनी आत्मकथा में, बिस्मिल ने एक प्रश्न उठाया जो सीधे आदि हिंदू आंदोलन की चिंताओं को दर्शाता था: “एक ऐसे देश को स्वतंत्र होने का क्या अधिकार है जहां लगभग साठ लाख ‘मनुष्यों’ को अछूत माना जाता है?” इस प्रश्न ने प्रदर्शित किया कि कैसे आंदोलन की चेतना जगाने की गतिविधियों ने क्रांतिकारी मंडलों में प्रवेश किया था और स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की उनकी समझ को प्रभावित किया था।

सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक सुधार बहस

आदि हिंदू आंदोलन का सामाजिक सुधार पर जोर डॉ. अंबेडकर द्वारा अपने मौलिक कार्य “जाति का विनाश” में किए गए तर्कों के साथ मेल खाता था, जहां उन्होंने कुल सामाजिक पुनर्निर्माण के मार्ग के रूप में राजनीतिक सुधार पर सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। स्वामी अछूतानंद ने इस स्थिति का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि मौलिक सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन होगी।

इस दार्शनिक रुख ने सामाजिक उत्पीड़न और राजनीतिक अधीनता के बीच अंतर्संबंधों को उजागर करके क्रांतिकारी सोच को प्रभावित किया। 1925 तक, HRA सदस्यों ने जाति प्रश्नों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया था, यह पहचानते हुए कि सामाजिक परिवर्तन किसी भी सार्थक स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग था।

पहचान और भाषा का परिवर्तन

“अछूत” की पुनर्परिभाषा

स्वामी अछूतानंद के सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक योगदानों में से एक “अछूत” शब्द का कलंकित लेबल से गर्व और राजनीतिक गतिशीलता के स्रोत में परिवर्तन था। इतिहासकार रामनारायण रावत ने “अछूत” के लेबल को संभवतः राजनीतिक संगठन के लिए दलित बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई पहली कट्टरपंथी श्रेणी के रूप में पहचाना है। thewire

आदि-हिंदू महासभा के प्रकाशनों में, “अछूत” शब्द का लगातार उपयोग “शुद्ध और निर्मल” के अर्थ में किया जाता था। यह पुनर्परिभाषा केवल उच्च जातियों के अपमानजनक उपयोग के लिए प्रतिक्रियात्मक नहीं थी बल्कि निर्गुण भक्ति परंपरा से व्युत्पन्न सकारात्मक पहचान के एक सक्रिय निर्माण का प्रतिनिधित्व करती थी। साहित्यिक और सांस्कृतिक सक्रियता के माध्यम से, आंदोलन ने “अछूत” को एक सामान्य विशेषण से दलित समुदायों के लिए सामूहिक पहचान के मार्कर में बदल दिया।

राजनीतिक शब्दावली का निर्माण

आंदोलन ने परिष्कृत राजनीतिक शब्दावली विकसित की जिसने दलितों को अपनी मांगों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाया। “मुल्की-हक” (नागरिक अधिकार) और “ऊंच-नीच” (उच्च-निम्न) जैसे शब्दों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और समानता पर चर्चा के लिए वैचारिक ढांचे प्रदान किए। यह भाषाई नवाचार राजनीतिक संगठन और सार्वजनिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण था। osmanian

शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान

स्कूल और शैक्षणिक बुनियादी ढांचा

शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति की पहचान ने आदि हिंदू आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में व्यापक शैक्षणिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इन संस्थानों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की: व्यावहारिक साक्षरता और संख्या कौशल प्रदान करना, आंदोलन की विचारधारा को बढ़ावा देना, और दलित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और समुदायिक निर्माण के लिए स्थान बनाना।

आंदोलन द्वारा स्थापित स्कूल न केवल अपने पाठ्यक्रम में बल्कि छात्र गरिमा और समानता के अपने दृष्टिकोण में क्रांतिकारी थे। आर्य समाज स्कूलों के विपरीत जहां जाति भेद बना रहा, आदि हिंदू संस्थानों ने उनकी विशिष्ट जाति पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना छात्रों के बीच वास्तविक समानता को बढ़ावा दिया। thewire

पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र

औपचारिक स्कूली शिक्षा के अलावा, आंदोलन ने पुस्तकालयों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जो दलित बौद्धिक परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देते थे। इन संस्थानों में भक्ति साहित्य, समकालीन दलित लेखन, और ऐतिहासिक सामग्री के संग्रह थे जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की आंदोलन की वैकल्पिक कथा का समर्थन करते थे।

सांस्कृतिक केंद्र अछूतानंद के नाटकों के प्रदर्शन, कविता पाठ, और सामुदायिक सभाओं के स्थल के रूप में भी काम करते थे जो मनोरंजन और सामाजिक संपर्क प्रदान करते हुए आंदोलन के मूल्यों को मजबूत करते थे। osmanian

मृत्यु और तत्काल विरासत

अंतिम वर्ष और निधन

स्वामी अछूतानंद का निधन 16 जुलाई 1933 (कुछ स्रोतों में 22 जुलाई बताया गया है) को, चौवन साल की उम्र में, पंद्रह साल की गहन सामाजिक सक्रियता के बाद हुआ। उनकी मृत्यु एक महत्वपूर्ण क्षण में हुई जब गोलमेज सम्मेलनों और संवैधानिक वार्ताओं के माध्यम से दलित अधिकार आंदोलन राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा था। शिखर सक्रियता की अपनी अपेक्षाकृत छोटी अवधि के बावजूद, दलित चेतना और राजनीतिक संगठन पर उनका प्रभाव गहरा और स्थायी था। thewire+1

उनके निधन ने उत्तर भारतीय दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व शून्यता पैदा की। जबकि आदि हिंदू आंदोलन उनकी मृत्यु के बाद संचालित होता रहा, इसमें उनके द्वारा प्रदान किए गए करिश्माई नेतृत्व और बौद्धिक दृष्टि का अभाव था। आंदोलन के कुछ गुट अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि अन्य अंबेडकर के अनुसूचित जाति संघ में विलीन हो गए, जो मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के बिना संगठनात्मक एकता बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाता है। osmanian

दीर्घकालिक प्रभाव और समकालीन प्रासंगिकता

बाद के आंदोलनों के लिए आधार

आदि हिंदू आंदोलन ने महत्वपूर्ण पूर्ववृत्त और ढांचे स्थापित किए जिन्होंने बीसवीं सदी के दौरान बाद की दलित सक्रियता को सूचित किया। आंदोलन का पहचान गर्व, ऐतिहासिक चेतना और राजनीतिक संगठन पर जोर 1970 के दशक के दलित पैंथर्स और समकालीन नव-बौद्ध आंदोलनों सहित बाद की पहलों के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करता था। drambedkarbooks+1

आंदोलन के साहित्यिक और सांस्कृतिक नवाचारों ने दलित आत्म-अभिव्यक्ति की परंपराएं भी स्थापित कीं जो समकालीन दलित साहित्य और कलाओं को प्रभावित करना जारी रखती हैं। स्वामी अछूतानंद का लोकप्रिय संगठन के साथ विद्वान अधिकार को जोड़ने का मॉडल समकालीन सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रासंगिक रहने वाली रणनीतियों का प्रदर्शन किया। bloomsbury

संवैधानिक और कानूनी विरासत

अलग निर्वाचक मंडल और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए आदि हिंदू आंदोलन की वकालत ने स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण और भेदभाव विरोधी कानूनों के संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि अलग निर्वाचक मंडल का विशिष्ट रूप बनाए नहीं रखा गया, विशेष सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई उपायों के सिद्धांत ने आंदोलन की मुख्य मांगों को दर्शाया। osmanian

शिक्षा और संस्थागत विकास पर आंदोलन के जोर ने भी कई रणनीतियों का पूर्वानुमान लगाया जो बाद में अनुसूचित जाति उन्नति के लिए सरकारी नीतियों में शामिल की गईं। osmanian

निष्कर्ष

स्वामी अछूतानंद प्रारंभिक दलित अधिकार आंदोलन में सबसे नवाचारी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में खड़े हैं, जिनके योगदान उनके तत्काल ऐतिहासिक संदर्भ से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। आदि हिंदू आंदोलन के माध्यम से, उन्होंने दलितों की अपने बारे में, अपने इतिहास और भविष्य की संभावनाओं की समझ को बदल दिया। आध्यात्मिक अधिकार, विद्वत्तापूर्ण ज्ञान, साहित्यिक रचनात्मकता और राजनीतिक संगठन के उनके एकीकरण ने नेतृत्व का एक मॉडल बनाया जो भारतीय परंपराओं में गहराई से निहित था और अपने तरीकों और लक्ष्यों में पूर्णतः आधुनिक था। thewire

उनके दार्शनिक योगदान—विशेष रूप से “अछूत” पहचान की पुनर्परिभाषा और मूल निवासी सिद्धांत की अभिव्यक्ति—ने दलितों को ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लिए शक्तिशाली काउंटर-नैरेटिव प्रदान किए। उनकी संगठनात्मक उपलब्धियों ने स्वशासन और राजनीतिक कार्रवाई के लिए समुदाय की क्षमता का प्रदर्शन किया, दलित राजनीतिक क्षमता के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए। उनकी साहित्यिक कृतियों ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए रूप बनाए जो सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना करते हुए दलित गरिमा का जश्न मनाते थे।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी अछूतानंद ने उत्पीड़ित समुदायों के भीतर से ही बौद्धिक और आध्यात्मिक अधिकार उभरने की संभावना को मूर्त रूप दिया। उच्च जाति के हमदर्दों द्वारा नेतृत्व किए गए सुधार आंदोलनों के विपरीत, आदि हिंदू आंदोलन ने प्रामाणिक दलित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व किया जो सामाजिक परिवर्तन के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण व्यक्त करता था। उनकी विरासत समकालीन सामाजिक न्याय के संघर्षों को प्रेरित करना जारी रखती है और इस बात की याद दिलाती है कि लगभग अक्षम्य दिखने वाले उत्पीड़न के सामने भी, दूरदर्शी नेतृत्व चेतना और समाज के क्रांतिकारी परिवर्तनों को जगा सकता है।

उनके कार्य की प्रासंगिकता जाति उत्पीड़न के विशिष्ट संदर्भ से आगे बढ़कर पहचान, गरिमा और प्रतिरोध के व्यापक प्रश्नों तक फैली हुई है जो दुनिया भर के हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ गूंजते हैं। सांस्कृतिक पुनरुद्धार, शैक्षणिक प्रगति, राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक परिवर्तन को जोड़ने का उनका मॉडल मानवीय समानता और सामाजिक न्याय के संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध किसी भी व्यक्ति के लिए स्थायी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- https://m.thewire.in/article/caste/remembering-swami-achutanand-the-pioneer-of-dalit-identity-and-consciousness-in-north-india

- https://www.forwardpress.in/2016/09/swami-achhootanand-progenitor-of-north-indias-dalit-movement/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Achootanand

- https://kids.kiddle.co/Swami_Achootanand

- https://dainikdastak.co.in/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF/swami-achhutanand-biography-in-hindi/

- https://www.forwardpress.in/2019/02/swami-achhootanand-harihar-a-profile/

- https://www.ijhssi.org/papers/vol8(3)/Series-4/J0803044350.pdf

- https://drambedkarbooks.com/2015/04/10/dalit-history-month-remembering-adi-movements/

- https://www.cambridge.org/core/journals/comparative-studies-in-society-and-history/article/recovering-the-dalit-public-sphere-vernacular-liberalism-in-late-colonial-north-india/50C0278B2A51A4FF14BE362D627732E7

- https://en.bharatpedia.org/wiki/Swami_Achootanand

- https://velivada.com/2020/05/09/swami-acchutanand-and-adi-hindu-movement/

- https://www.osmanian.com/2025/05/swami-achhutanand-founded-adi-hindu.html

- http://dalitvision.blogspot.com/2017/06/achhutanand-swami-ji-1879-to-1933-his.html

- https://www.instagram.com/bapsa_jnu/p/DMaVkVUyx82/?hl=en

- https://www.bloomsbury.com/uk/hindi-dalit-literature-in-the-united-provinces-9789388630412/